O movimento operário no Brasil

Fuente: Publicado originalmente na revista Política e administração, N. 173, Rio de Janeiro, 1985. Republicado em espanhol, com tradução de Francisco Cervantes, na revista Cuadernos Políticos n. 46, Ediciones Era, México D.F., abril-junio de 1986, pp. 5-23.

1 – Do anarco-sindicalismo ao corporativismo

O movimento operário brasileiro desenvolve-se, ainda hoje, no fundamental, nos marcos institucionais estabelecidos no curso dos anos 30 e completados com a Consolidação das Leis do Trabalho /CLT), de 1943. Foram poucas as modificações nela introduzidas pelo regime militar sob o qual viveu o país, depois de 1964: no essencial, a limitação do direito de greve e a extinção do estatuto da estabilidade no emprego; pode-se mencionar também a política salarial.1 O caráter verticalista da CLT – que consagra os sindicatos únicos por categoria e exclui o relacionamento horizontal entre eles, desde a base até a cúpula; a extrema dependência em que ela põe a estrutura frente ao Estado – o qual, além da tutela permanente que exerce sobre os sindicatos, com amplo direito de intervenção, fixa as contribuições sindicais e a recolhe a um fundo único, redistribuindo-se depois, via federações e confederações; o papel de intermediação e regulação que ela confere à Justiça do Trabalho e ao Ministério do Trabalho nas negociações entre patrões e empregados – tudo isso fez da CLT um instrumento eficiente para a política de controle e repressão do movimento operário, que o regime militar aplicou com mão dura.

A vigência dessa legislação por um período tão largo não é um acidente na história do movimento operário brasileiro; pelo contrário, ela é expressão de um fenômeno mais profundo, consubstancial à sua evolução, a partir de certo período: a marcada dependência em relação ao Estado em que ele foi posto durante o Estado Novo (1937-1945), momento em que a sociedade como um todo foi reestruturada de cima para baixo em moldes corporativos, segundo o modelo europeu (principalmente o italiano). Desde então, e até hoje, a dialética interna do movimento operário passa a ser signada pela confrontação de tendências classistas com as forças que – dentro e fora dele – pugnam por mantê-lo subordinado ao Estado e, através deste, à burguesia.

Em seus albores, a situação foi diferente. Sobre a base de uma industrialização limitada e lenta, tendem-se a constituir uma classe operária a um movimento sindical semelhantes aos dos países capitalistas mais adiantados, tanto mais que as tradições de organização e luta neles existentes foram logo transplantadas para aqui, graças à incidência dos imigrantes europeus na formação do proletariado. Combativa e doutrinária, sob inspiração anarco-sindicalista, a classe operária protagonizou inúmeras lutas, das quais a mais notável foi a greve de 1917, em São Paulo, quando os operários – agitando um programa maximalista – apoderam-se do controle da cidade por vários dias. A resposta estatal foi a repressão, que golpeou com força os trabalhadores durante os anos 20; data desse período a divisão da liderança operária, com a formação do Partido Comunista, em 1922. Após breve ressurgimento, nos anos imediatos à revolução burguesa de 1930 – da qual o operariado não participou como classe – e a obtenção de significativas conquistas trabalhistas, os trabalhadores foram enquadrados no esquema corporativo do Estado Novo.

Para que isso fosse possível, concorreram vários fatores. A aceleração do processo de industrialização, a partir dos anos 1920, provocou um crescimento relativamente importante dos efetivos operários, dentro de um padrão que se manteve vigente até os anos 50. A característica central desse padrão residia no fato de o crescimento derivaria principalmente das migrações rurais para os grandes centros urbanos, principalmente São Paulo. Essa tendência refletiu-se na constituição e na dinâmica da classe operária brasileira de duas maneiras. Uma delas foi a diluição do pequeno núcleo de operários relativamente qualificados, em sua maioria de origem estrangeira – que se havia formado até os anos 20 em indústrias como a gráfica, a têxtil, de vestuário e calçado, de fabricação de móveis – numa massa crescentemente ampliada de operários não qualificados, ligados à construção civil, transportes e serviços públicos e, logo, também, à própria indústria manufatureira. O proletariado industrial incorporou, assim, em grande escala, trabalhadores de fresca origem rural, analfabetos em sua maioria e carentes de experiência em matéria de organização e luta, oriundos como eram de um regime de relações semiescravistas.2 É natural que as condições de liderança da vanguarda operária do período anterior se debilitassem, facultando ao Estado a cooptação e a manipulação dos novos dirigentes, tanto mais que aumentava a presença estatal nas novas áreas de expansão econômica. Surge a figura do “pelego”, dirigente sindical vinculado ao governo, via Ministério do Trabalho, encarregado de negociar com este concessões aos seus representados em troca do seu enquadramento na política governamental.

Outra maneira pela qual as migrações rurais influíram na classe operária deveu-se a que elas punham à disposição da indústria massas crescentes de trabalhadores, que se somavam ao excedente de mão-de-obra sempre disponível na indústria artesanal. Isso levou à formação de um proletariado apenas virtual, isto é, uma população carente de recursos e serviços, amontoada na periferia ou nos interstícios das cidades e que subsistia à custa de pequenos expedientes ou da prestação de serviços pessoais; ser-lhe-ia difícil assumir uma cultura proletária e, inclusive, urbana. Em contato permanente com esse setor, com o qual se confundia e interpenetrava em suas franjas extremas, a classe operária não apenas sofreu a pressão que ele exercia no mercado de trabalho, debilitando sua posição em relação aos patrões e ao Estado, como também o teve como lastro no processo de construção de sua consciência de classe.

No contexto criado pelo Estado Novo, o movimento operário passou a ser determinado pelo jogo interno do aparelho estatal e, portanto, pelos conflitos e contradições que se desenvolveriam no seio da burguesia, os quais eclodiram após a instauração do segundo governo de Getúlio Vargas, em 1951. O fim da guerra mundial e a recomposição da economia capitalista, sob hegemonia norte-americana, haviam recolocado no centro das discussões o papel da economia brasileira e suas relações com os grandes centros desenvolvidos. No período de entreguerras, o país iniciara o seu processo de industrialização, valendo-se inclusive da competição que estabeleciam os grandes centros – em particular, Estados Unidos e Alemanha – em torno à América Latina; a grande indústria siderúrgica nascera assim, como fruto da política de barganha do governo ditatorial de Vargas com a Alemanha, primeiro, e com os Estados Unidos, depois. Mas a industrialização só se tornara possível com o desmonte do regime oligárquico pela revolução de 1930 e a irrupção da burguesia industrial no plano político, apoiada pela pequena burguesia. O Estado Novo de 1937 selou o compromisso da burguesia industrial com a velha oligarquia agrário-exportadora. Nesse contexto, se a oligarquia via-se obrigada a financiar, em certa medida, a industrialização – através do confisco cambial, que remunerava suas exportações com um dólar subvalorado – os seus excedentes de produção eram adquiridos pelo Estado, transferindo à sociedade suas eventuais perdas e – mais importante ainda – a estrutura agrária continuava intocada. O desenvolvimento industrial garantiria a reprodução econômica do país, oferecendo à oligarquia – via sistema bancário, principalmente – campos de investimento para seu capital sobrante.

Criou-se, assim, um sistema econômico em que se entrelaçavam dois subsistemas: o agrário-exportador – revigorado pelo conflito mundial – e o industrial voltado para o mercado interno – ainda que, durante a guerra, este se houvesse integrado transitória e parcialmente ao exportador, suprindo de manufaturas ligeiras os países beligerantes. O segundo desenvolvera-se à sombra do primeiro e fora por ele alimentado em parte, graças ao mercado ali existente, à transferência de recursos – através do Estado ou dos bancos – e à migração de mão-de-obra do campo para a cidade. Seria isto que começaria a ser posto em questão.

2 – O conflito interburguês

A estruturação do mercado mundial, depois de Bretton Woods, levou a burguesia agrário-exportadora a postular a ruptura do compromisso de 1937, no sentido de uma instrumentalização do Estado favorável a seus interesses, isto é, num sentido liberalizante. A burguesia industrial, por seu lado, defendia a política protecionista e exigia uma intervenção mais decidida do Estado na economia, tanto mais que se via pressionada pelo capital privado norte-americano, desejoso de investir nos setores mais rentáveis do parque industrial brasileiro. Temas como o controle cambial, a política alfandegária e a nacionalização dos recursos básicos passaram ao primeiro plano da discussão política.

Coube a Vargas, candidatando-se a um novo período de governo, cinco anos após sua deposição, pôr em prática a política da burguesia industrial. Para sustentá-la, mobilizou os apoios de massa em que se havia assentado o esquema de poder do Estado Novo: a classe média assalariada, que se beneficiara com a expansão do aparelho burocrático, fonte de empregos, e a classe operária, manipulada pela estrutura sindical. As grandes medidas de seu governo foram tomadas na crista de movimentos articulados por essas forças, como se viu na campanha pela nacionalização do petróleo, em 1952.

Convocada a participar da disputa que lavrava dentro do bloco no poder e acionada pelo dispositivo sindical, cuja alavanca estava nas mãos do Estado, a classe operária rompeu o imobilismo a que fora induzida pelo Estado Novo. Mas não o fez somente para apoiar a política da burguesia industrial: envolveu-se também numa ativa militância anti-imperialista e em favor das grandes reformas econômicas e sociais, cujos frutos se veriam dez anos depois, e lançou sobre o tapete suas próprias reinvindicações. Em 1953, numa mobilização de grande envergadura dos metalúrgicos, vidreiros e gráficos de São Paulo, ela conquista de fato o direito de greve, que a legislação não lhe negava, mas que era anulado pela maranha burocrática e jurídica e pela prática dos “pelegos”.

Depois de passar por violento acirramento, cujo saldo foi o trágico suicídio de Vargas, em 1954, a disputa interburguesa desembocou num acomodamento precário na segunda metade da década. Sob a presidência de Juscelino Kubitschek, o país cede às pressões norte-americanas, abrindo aos investimentos estrangeiros os setores novos e dinâmicos da indústria, ao mesmo tempo que renuncia a qualquer transformação no esquema global de reprodução econômica. Assim, a industrialização é levada ao limite permitido por esse esquema, que reservava ao setor agrário-exportador – e ao capital estrangeiro – a função de proporcionar as divisas necessárias à aquisição de equipamentos e matérias-primas requeridas pela indústria. Assim condicionada, esta ocupa até o ponto da saturação o mercado interno, nas faixas do consumo individual, e começa a operar de modo ainda incipiente na esfera do consumo capitalista. A margem de expansão, nesse contexto, é naturalmente estreita e o crescimento econômico alcança logo os seus limites. Desde 1960, surgem pontos de estrangulamento, que acabarão por conduzir à crise de 1962-1967.

O movimento operário sofre um retrocesso. O padrão de crescimento do proletariado, baseado nas migrações internas, chega ao seu paroxismo, com a rápida expansão do emprego que a industrialização ensejava. A recomposição, ainda que temporária, das frações que compõem o bloco dominante reflete-se na contenção das reivindicações operárias pela cúpula sindical, a qual se organiza em torno do herdeiro de Vargas, João Goulart, vice-presidente da República. Entretanto, a inflação limitada mas persistente acaba por reestimular os movimentos reivindicativos, que evoluem para novas formas de organização.

Com efeito, os sindicatos passam a buscar fórmulas capazes de superar os obstáculos à ação comum de diferentes categorias, criados pela legislação do Estado Novo. Surgem órgãos de coordenação intersetorial, os chamados “pactos de ação conjunta”, particularmente atuantes naqueles setores que haviam tido maior desenvolvimento a partir da intervenção do Estado na economia. Assim, serão os trabalhadores das empresas estatais e paraestatais – nos setores do petróleo, ferrovias, administração dos portos – que despontarão como vanguarda das mobilizações operárias. O ponto culminante destas atinge-se, a fins de 1950, na chamada “greve da paridade”, que reuniu no Rio portuários, estivadores e marítimos, com o apoio de outras categorias.

A “greve da paridade” foi, em ampla medida, uma ação que desbordou o aparelho sindical oficial, atropelando os “pelegos” e as autoridades do Ministério do Trabalho. Serviu, porém, ao governo, em particular ao Partido Trabalhista, chefiado por Goulart, como advertência às forças antagônicas do bloco dominante, que haviam fortalecido suas posições. Efetivamente, as eleições presidenciais de 1960 consagram a vitória de Jânio Quadros, sustentado pela grande burguesia agrário-exportadora e, agora, também industrial, aliada ao capital estrangeiro. Mas triunfa também, para a vice-presidência, Goulart, que tinha atrás de si a média e pequena burguesia industrial, o movimento operário e setores das classes médias. Modificara-se, pois, o quadro de alianças, deixando para trás o corte horizontal entre burguesia industrial e agrário-exportadora, que regera os movimentos da política nacional desde os anos 30.

3 – O bloco burguês-popular

O reordenamento de forças com que iniciava a década de 1960, expresso na vitória simultânea de dois candidatos antagônicos, não era mais que manifestação visível das mudanças que se verificavam na sociedade brasileira. Junto com ele, ocorriam fenômenos menos evidentes, mas não menos decisivos para a evolução do movimento operário e das lutas de classes no país.

Um dos acontecimentos marcantes da segunda metade dos anos 50 havia sido o surgimento do movimento camponês. Tradicionalmente ausente da vida política, ignorado nas alianças e compromissos de classes, o campesinato organizara-se através das Ligas Camponesas e batalhava por suas reivindicações. As Ligas haviam surgido no Nordeste, região extremamente pobre e pouco industrializada; sua clientela era constituída sobretudo por camponeses parcelários, geralmente destituídos de título de propriedade, mas englobava também os peões, inseridos num regime semiassalariado. Seu impacto na vida brasileira levara-as a expandir-se em direção ao sul, em particular Minas Gerais e Goiás, onde, ao lado do campesinato, havia um amplo contingente de assalariados, disponíveis para a mobilização. A tomada de consciência do mundo rural e o interesse do Partido Comunista em conter a expansão das Ligas, criadas fora de seu controle, levaram à sindicalização dos operários agrícolas, processo que se acelerou de forma extraordinária, já sob o governo Goulart, ao ser promulgada uma lei de sindicalização rural. O processo teria curta duração, sendo interrompido pelo golpe militar de 1964, mas ressurgiram logo sob os auspícios da Igreja Católica.

Uma segunda linha de desenvolvimento do movimento sindical, naquela época, era a que passava pelas classes médias. Organizadas corporativamente pelo Estado Novo, que lhes dera seus sindicatos e associações, suas entidades mais expressivas – em especial, a União Nacional dos Estudantes (UNE) – voltaram-se contra ele e participaram das lutas pela redemocratização do país, em 1945. Posteriormente, enquanto um setor, com destaque para a UNE; somava-se ao movimento nacionalista dos anos 50, outro – em particular profissionais liberais – manteve-se nos quadros da oposição liberal. Nos anos críticos com que se iniciou a década de 1960, integravam o movimento popular, além dos estudantes, entidades sindicais dos bancários e do funcionalismo público.

O importante, porém, não está no alinhamento dessas organizações, mas no fato de que elas não davam conta da situação real das classes médias, naquele momento. Engrossadas pela proletarização (entendida como separação dos meios de produção, não necessariamente como pauperização) da pequena-burguesia, assim como pela ascensão de quadros de extração proletária, que a rápida expansão dos serviços provocara, elas haviam aumentado seu peso na sociedade. Constituíam ali o setor social de maior nível educativo e beneficiavam-se de um contato fluído com o exterior, o que lhes permitiu modernizar-se, adquirir novos gostos e aspirações de consumo e gerar novas formas culturais (de que a “bossa nova”, forma híbrida de samba e jazz, é bom exemplo). Entretanto, num país com fracas estruturas partidárias, um aparelho sindical envelhecido e organizações sociais quase inexistentes, elas careciam de canais de expressão. O grande mérito da UNE, mais maleável e naturalmente permeável às elites intelectuais, foi o de haver servido como tribuna a esses setores, daí advindo parte significativa do prestígio e da força que a entidade ostentou no período. O golpe militar cerrou também esse ciclo na história da representação das classes médias, levando-as a procurar outros recursos, que se revelaram afinal mais eficazes e duradouros.

Finalmente, entre os fenômenos profundos que afetavam o movimento popular a princípios dos anos 60, é necessário considerar a transformação da própria classe operária e a experiência de luta que ela viveu. O resultado contraditório das eleições de 1960 pôs o país sob a direção da grande burguesia nacional e estrangeira (que esboçaria, com Quadros, um programa de reformas que caberia, depois, ao regime militar revisar e aplicar); fê-lo, porém, colocando a seu lado, em posição subalterna mas vigilante, o bloco burguês-popular, representado por Goulart. Essa estranha combinação não poderia durar. O próprio Quadros encarregou-se de cancelá-la, com sua renúncia, e a tentativa frustrada dos seus ministros militares, no sentido de impedir a posse de Goulart, ao provocar ampla mobilização popular, só fez apressar a transferência de poder. A situação inverteu-se: o bloco burguês-popular assumiu a Presidência, sob a vigilância de seus opositores, entrincheirados no Congresso, que – para maior segurança – impôs a Goulart o regime parlamentarista. A luta pela hegemonia voltou então às ruas, através da campanha pelo restabelecimento do presidencialismo.

O movimento operário viu-se de novo na situação que vivera em 1950: participar diretamente da disputa interburguesa, sob a direção de uma de suas frações. Mas os tempos haviam mudado. A presença burguesa no novo bloco de que ele participara era agora menos forte que no passado, enquanto aumentava o peso popular, pela grande incidência que tinham as classes médias, a pequena burguesia proprietária e o campesinato, além da própria classe operária. Se, nos idos de 1950, os trabalhadores haviam-se movido naturalmente em direção a uma relativa autonomia – como mostrara a greve de 1953 – com mais razão o fariam agora, quando a correlação de forças os favorecia e a luta de classes lhes exigia grandes esforços, tais como as duas greves gerais de 1962, nos marcos da campanha presidencialista, que levariam a esta vitória.

Essa experiência permitiu ao movimento operário atingir graus superiores de organização. Constituiu-se o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), embrião da almejada central única, que contribuiu decisivamente para formar o que deveria ser a instância máxima de condução do movimento de massas: a Frente de Mobilização Popular (FMP), onde, ao lado do CGT e com exclusão dos representantes da burguesia, estavam a UNE e um conjunto de órgãos recém-criados – a Confederação de Trabalhadores Agrícolas (Contag), o Comando Geral dos Sargentos, a Associação de Marinheiros. Funcionando mais como um parlamento do que como órgão executivo, a FMP foi, sem dúvida, a experiência mais avançada feita até hoje pelas forças populares brasileiras em matéria de diálogo e coordenação, apesar das marcadas diferenças de tendências e opiniões ali existentes.

A unidade que o movimento operário alcançava na sua cúpula e impunha, pelo exemplo, aos demais setores populares tinha, porém, limitações. Em primeiro lugar, excluía o CGT e os operários agrícolas, ao mesmo tempo que sancionava a inclusão de entidades de classe média. Em segundo, realizava-se através de dirigentes que eram “pelegos” vindos do período anterior, os quais imprimiram ao CGT um caráter acentuadamente burocrático e superestrutural, ao mesmo tempo que o enquadravam nos limites da estratégia governamental. Em terceiro lugar, pelo caráter da estrutura sindical herdada do passado, não assegurava a representação no CGT dos operários dos novos ramos industriais – como a indústria automobilística – que teriam porém papel decisivo nas lutas operárias do futuro.

Essas debilidades do movimento operário foram postas em evidência com o desenrolar dos acontecimentos, mas não respondem diretamente pelo fracasso do governo Goulart. As brechas no esquema de sustentação deste surgiram em consequência da sua política reformista e da radicalização de setores populares, sem que o CGT ou a frente que ele hegemonizava pudesse impedir as ações de ruptura. Assim ocorreu por ocasião da rebelião dos sargentos em Brasília, em setembro de 1963, e, logo após, na mobilização popular contra o decreto de estado de sítio que Goulart propôs ao Congresso, para fazer frente à situação. Em outubro, o funcionalismo público levantou-se contra a política salarial, derrubando o Plano Trienal de governo, que fora já objeto de crítica dos sindicatos. A tentativa de Goulart de passar a uma política ofensiva, esboçada no comício de 13 de março de 1964, foi, além de tardia, um gesto inconsequente, que não contava com um esquema de ação política e militar capaz de sustentá-lo. O erro custou caro a Goulart e às forças que o apoiavam, mas o preço mais alto foi pago pela classe operária3.

4 – O ressurgimento do classismo

O regime militar, instaurado em 1º de abril de 1964, dissolveu o CGT e a FMP, assim como a UNE e as organizações de massa dos militares; encarcerou dirigentes sindicais ou forçou-os a exilar-se; interveio em grande número nos sindicatos, principalmente os mais atuantes. O direito de greve foi praticamente suprimido. O regime de estabilidade no trabalho foi substituído de fato pela dispensa livre e sem justa causa – medida que o artífice da política econômica, o então ministro do Planejamento, Roberto Campos, consideraria anos depois transcendental, dado que, eliminando o chamado “passivo laboral” das empresas (isto é, as indenizações a serem pagas aos trabalhadores dispensados), propiciou amplamente a centralização do capital. Finalmente, a política salarial passou a fixar rigidamente o salário mínimo, mediante complicada e artificiosa fórmula4, ao mesmo tempo que subestimava sistematicamente o fator relativo à inflação projetada, o que levou o salário mínimo a cair de um nível superior a 500 cruzeiros, em 1964, a um nível inferior a 400 cruzeiros, em 1968 (em moeda de março de 1974), tendência declinante que se manteve até 19705. Na medida em que o salário mínimo regula a escala salarial em seu conjunto6, a imensa massa dos trabalhadores viu-se afetada pela política dita de “arrocho salarial”, fato agravado pela intensa rotatividade da mão-de-obra, que a supressão da estabilidade permitiu7.

Com seus sindicatos desarticulados ou sob intervenção, submetidos à infiltração policial e à delação, os trabalhadores iniciaram um paciente trabalho de reorganização, que introduziu um dado novo nomovimento operário brasileiro: os comitês de fábrica, semiclandestinos, a partir dos quais foi possível inclusive reconquistar sindicatos. Nesse processo, tomaram a dianteira os trabalhadores dos setores industriais de recente implantação – os metalúrgicos, particularmente os da indústria automobilística. Trata-se de um proletariado jovem, recrutado entre a população urbana e mesmo operária, com experiência de trabalho na indústria e, em sua maioria, constituído por mão de obra semiqualificada e qualificada, o que supõe certo grau de instrução8. Seriam eles que assumiriam, daí por diante, a liderança do movimento operário.

No contexto das mobilizações populares contra a ditadura militar, que se iniciaram em 1966 e culminaram em 1968, tendo na vanguarda os estudantes (que haviam rearticulado a UNE), o movimento operário reanima-se. Entre os pontos altos de sua atividade, há que mencionar a greve metalúrgica de Minas Gerais, em abril de 1968, que se prolongou por mais de uma semana; o 1º de maio em São Paulo, quando as massas, reunidas em praça pública, expulsaram da tribuna a pedradas os representantes governamentais e promoveram seu próprio comício; a greve dos metalúrgicos de Osasco, em São Paulo, em julho – a mais importante delas – que levou à ocupação de fábricas pelos operários; e a segunda greve metalúrgica de Minas Gerais, em outubro, que converteu-se numa greve setorial global e coincidiu com a greve bancária de Belo Horizonte. Essas lutas foram cortadas pelo golpe dentro do golpe de 13 de dezembro de 1968, quando o regime militar promulgou o Ato Institucional nº 5, que conferiu ao governo poderes discricionários. Recrudesceu a repressão, com novas intervenções nos sindicatos, acompanhadas de prisões e exílio de dirigentes e militantes de base.

1968 não foi só o ano em que a ditadura assumiu sua feição definitiva. Correspondeu também ao início de uma nova fase de expansão econômica – que o regime batizou de “milagre brasileiro” – a qual se estenderia até 1973. O período de crise que a precedera servira para reconverter a economia em benefício do grande capital nacional e estrangeiro, que assumira a condução do bloco dominante em 1964. Junto à abertura da economia aos investimentos forâneos, assiste-se a uma violenta centralização do capital e ao aumento do grau de exploração da classe operária, que – mediante o “arrocho salarial”, a prolongação da jornada de trabalho e a intensificação do ritmo de trabalho – é submetida abertamente a um processo de superexploração. Paralelamente, reduzem-se as barreiras alfandegárias, visando forçar a elevação do nível tecnológico interno, e se fomentam as exportações, mediante subsídios fiscais e creditícios.

Operando como capital industrial e financeiro, a grande burguesia nacional e estrangeira punha-se, assim, à frente do conjunto da classe para integrar os dois subsistemas até então existentes – agrário-exportador e manufatureiro interno – e fundir num só os dois ciclos de reprodução econômica que deles se originavam. Essa transformação profunda da economia brasileira suprimia as bases para o padrão das contradições interburguesas que prevalecera no país desde 1930, expressando-se no corte vertical entre a fração agrário-exportadora e a fração industrial. Agora – como se havia podido ver já nas lutas políticas dos anos 60 – o padrão da luta interburguesa iria consistir nos choques de interesse entre o grande capital e as camadas burguesas médias e inferiores, sem que isso chegasse porém a configurar um verdadeiro corte na luta de classes. O processo de reprodução das camadas burguesas subalternas dependia em demasia do grande capital para que lhes fosse possível enfrentá-lo com um projeto próprio.

O projeto de um Brasil alternativo teria que gestar-se, portanto, fora do campo burguês, naquele espaço onde se movem as classes exploradas da sociedade. Fora esse corte horizontal das lutas de classes que se afirmará na conjuntura crítica de 1968, pondo em evidência o papel decisivo que cabia ali a um movimento operário classista. O desenvolvimento ulterior do processo social e político brasileiro dependeria do modo pelo qual as distintas classes da sociedade iriam assimilar essa nova realidade e teria uma influência decisiva na evolução do movimento operário.

5 – Da resistência à oposição

A classe operária precisou de algum tempo para recuperar-se da derrota de 1968. As condições políticas em que teve de fazê-lo, além do mais, não a favoreciam. A configuração declaradamente ditatorial que assumira o regime burguês-militar excitou a indignação dos seus quadros mais avançados, assim como dos setores de ponta da pequena burguesia – em particular, do movimento estudantil e de grupos de militares – levando-os a empreender uma resistência aberta. Durante quatro anos, sucederam-se ações armadas urbanas, às quais a ditadura respondia com violência. Qualquer ato de oposição, ou mesmo de desacordo, em relação ao regime era, nesse contexto, assimilado ao feroz enfrentamento que sacudia o país. Essa situação durou até 1972, quando a guerrilha urbana é praticamente eliminada.

O ano de 1973 corresponde ao momento de plena afirmação do regime militar, que – ante uma sociedade submetida e uma economia que ostentava taxas excepcionais de crescimento – crê chegada a hora da consolidação. Prepara-se ele, pois, para dar início a uma liberalização relativa, destinada a assegurar a sua institucionalização. Mas é então que se inicia a reorganização das forças sociais, que dão por terminada a fase de resistência – na qual sua vanguarda opera fora da legalidade vigente – para começar a de oposição – isto é, da luta contra a ditadura levada a cabo nos marcos legais e institucionais do regime. Essa mudança de tática terá em seu posto de avançada aquele setor operário que havia despontado já, ao finalizar a década de 1960, como o seu setor de vanguarda – os trabalhadores metalúrgicos.

A política laboral da ditadura militar consistiu em suprimir as barreiras à exploração do trabalho pelo capital, dando margem a uma situação que a expressão “capitalismo selvagem” caracteriza bem. A jornada de trabalho foi prolongada de fato em setores ou ramos industriais mais atrasados e com baixo nível de organização sindical – como a agricultura e a construção civil –; mediante o regime forçoso de horas extras, nos demais. Quando já era sensível a resistência operária, um dirigente sindical insuspeito, por sua capacidade de acomodação – Joaquim Santos de Andrade, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo – denunciava que, nesse ramo, “os operários estão trabalhando 12 horas por dia”, esclarecendo que 97% dos metalúrgicos de São Paulo tinham o seguinte regime de trabalho: 8 horas diárias, 2 horas extraordinárias (máximo permitido pela CLT, salvo casos especiais) e mais 1,36 horas diárias sob pretexto de compensar o descanso de sábado, descanso inexistente já que, nesse dia, vigorava uma jornada normal de 8 horas; em total, os operários trabalhavam 66 horas semanais, ao invés das 48 que a lei estabelece. A isso, havia que se acrescentar a manipulação do sistema de turnos, que, sempre para o ramo metalúrgico, permitia ao patrão apropriar-se como tempo de trabalho de 12 horas semanais do tempo de repouso do operário9.

Junto à prolongação da jornada, as empresas recorriam também à intensificação do ritmo de trabalho. Sabemos que isso é possível mediante dois procedimentos: o aumento dos instrumentos de trabalho que o operário maneja e o aumento da velocidade das máquinas; o segundo é mais importante em ramos cuja produção utiliza o trabalho em cadeia, como o metalúrgico, o que não quer dizer que não seja utilizado ali também o primeiro. Uma pesquisa de campo realizada numa fábrica automobilística de São Paulo, em 1974-1975, mostrou que o aumento na carga de trabalho dos operários, desde sua entrada na fábrica, variava entre 20 e 50%, segundo a categoria10.

Indicamos já o caráter constritivo da política salarial. Em 1973, e em dinheiro de março de 1974, apesar de que os índices de aumento haviam sido algo maiores a partir de 1971, o salário mínimo real no Rio de Janeiro era de 343 cruzeiros (média anual), igual portanto ao de 1968 (373 cruzeiros em ambos anos, se incluirmos o 13ºsalário)11. O salário médio real na indústria evoluíra de maneira um pouco mais favorável (28%, em relação a 1969), ficando bem atrás porém do aumento da produção (no mesmo período, o índice do produto industrial real elevou-se em 62%) e da produtividade do trabalho (o índice do produto industrial por trabalhador empregado na indústria passa de 100 a 135, no período)12. Observemos que essas cifras são meramente indicativas, sendo poucos os estudos existentes sobre o movimento real dos salários; um deles, relativo a um grupo de grandes empresas da região centro-sul, indica que, entre abril de 1966 e abril de 1972, os operários qualificados tiveram pequenos aumentos em seus salários, enquanto que os salários dos semi ou não-qualificados mantiveram-se constantes ou caíram em até 8%13.

Em 1973, a classe operária encontrava-se ainda na defensiva e a sua vanguarda de massa – os trabalhadores metalúrgicos do centro-sul, particularmente da indústria automobilística e mecânica – apenas começava a reorganizar-se. Sem possibilidades ainda de pressionar os patrões mediante o recurso por excelência da luta operária – a greve –, ela iniciou ações de desgaste, que feririam o capital exatamente na sua avidez por mais trabalho suplementar, ou seja, obstaculizando os mecanismos de prolongação da jornada e de intensificação do ritmo de trabalho. O movimento mais notável de 1973 foi a recusa dos operários qualificados da Volkswagen de fazer horas extras; durante esse ano e o que seguiu, alastrou-se no ramo metalúrgico paulista e se estendeu a outros ramos e regiões a resistência surda do operariado, mediante protestos, paradas e operações-tartaruga.

Em 1974, com a mudança institucional de governo, a ação operária pode passar ao terreno da reivindicação salarial aberta. A denúncia do novo chefe da equipe econômica governamental, Mário Henrique Simonsen, no sentido de que os índices de inflação de 1973 haviam sido falseados para justificar cortes nos aumentos de salários, deu ao proletariado o motivo para desencadear uma campanha pela reposição salarial. A ascensão das lutas operárias tomou assim outro caráter: no início, as açõessurgiram de modo quase espontâneo, mediante a articulação incipiente de órgãos de base clandestinos, agora os sindicatos eram empurrados pelas bases e moviam-se à luz do dia, sob a cobertura que lhes dava a confissão do próprio regime.

A relegitimação do movimento sindical acentuou-se nos anos seguintes, num contexto caracterizado pelo processo de distensão política – que seu gestor, o então presidente da República, General Ernesto Geisel, qualificou de “lento, gradual e seguro”. A distensão, primeira fase da redemocratização do país, deve-se a um conjunto de fatores, de índole muito diversa. Indicamos já que a desarticulação da esquerda – a partir da repressão à luta armada – e a expansão econômica predispunham já o regime, em 1973, a avançar nesse sentido. Isso se dava e com mais razão ainda porque ele pretendia concretizar enfim o ideal subimperialista que o animara desde o seu nascimento; o acordo nuclear com a Alemanha Federal, em 1975, e o protocolo de consultas mútuas, firmado com os Estados Unidos, pela mão de Kissinger, em 1976, assim o demonstrariam. Essas pretensões a uma hegemonia subordinada exigiam a institucionalização do país nos moldes liberal-democráticos, próprios ao capitalismo desenvolvido – embora os militares concebessem isso, naquele momento, de maneira bastante restritiva. A ascensão de James Cárter à presidência dos Estados Unidos, dando nova ênfase à questão dos direitos humanos, reforçaria essa tendência, tanto quanto a relação privilegiada que o regime militar procurou estabelecer com o governo germano-ocidental, então em mãos da social-democracia.

Internamente, as pressões da sociedade civil também se acentuavam. Desde a primeira alta dos preços do petróleo, o suposto “milagre brasileiro” mostrou ter pés de barro. Com efeito, ainda que a expansão do capital industrial e o desenvolvimento do capital financeiro, desde 1967, houvessem favorecido certa homogeneização da grande burguesia e a afirmação de sua hegemonia sobre o conjunto da economia, esta não superava inteiramente a desarticulação que afetava o seu esquema de reprodução. É certo que as exportações haviam aumentado visivelmente, passando, entre 1964 e 1973, de um total inferior a 1.5 bilhão a mais de 6 bilhões de dólares. A indústria havia participado nisso de maneira absoluta e relativa – as exportações de manufaturados elevando-se de algo menos de 100 milhões de dólares, em 1964, equivalentes a 7% do total, a 1.8 bilhão, em 1968, quase 30% do total – e a agricultura diversificara as suas, incluindo, ao lado do café e outros itens tradicionais, novos produtos, em particular a soja. Mas esse processo não havia implicado uma homogeneização perfeita da esfera de circulação, que continuava diferenciando o mercado externo do interno, com o que se acentuavam as disparidades da esfera produtiva, já a nível dos setores e ramos (marcadamente na agricultura, onde se aprofundava o corte entre a produção para a expor- tação e a produção para mercado interno), já ao nível das empresas (a grande empresa industrial e os grandes grupos comerciais açambarcando os frutos do comércio exterior).

Essa homogeneização imperfeita da esfera de circulação resultava diretamente da superexploração do trabalho no plano da produção, que – induzindo a concentração de renda – repercutia no mercado interno através de agravação das brechas entre a esfera alta e a esfera baixa de circulação: enquanto a primeira – formada pelo consumo dos capitalistas, das classes médias e, eventualmente, em fases de expansão, de uma pequena fração do proletariado – assimilava-se ao comércio exterior, pela estrutura de bens que a compunham e pelo seu dinamismo, a esfera baixa – inteiramente criada pelos salários – se afastava, modificando mais lentamente a sua composição e mantendo-se deprimido. Recordemos, neste sentido, que, entre 1960 e 1970, os 5% mais ricos da população aumentaram sua participação na renda global de 27.3 a 36.3%, e os 80% mais pobres diminuíram a sua de 45.5 a 36.8%, enquanto a dos 15% médios manteve-se estável, com 27%. Entende-se assim que, entre 1964 e 1970, o índice da produção industrial de um ramo como o têxtil se reduzisse de 101.6 a 97.2 ou, em vestuário e calçado, se mantivesse estancado, em torno a 113; indústrias de bens-salário como estas últimas só se dinamizariam, nos anos 70, ao vincular-se ao mercado exterior.

6 – A nova ascensão

A dialética da dependência brasileira levava-a assim a modificar a sua forma, não a sua configuração profunda. Em sua expressão definitiva, essa dependência é o resultado de uma economia capitalista incompleta, que não foi capaz por isso mesmo de desenvolver plenamente a forma valor enquanto dinheiro. A moeda nacional funciona internamente como meio de circulação e de pagamento – até mesmo, embora insuficientemente, como reserva de valor – mas não chega a revestir o caráter de dinheiro mundial; em consequência, as relações da economia interna com o mercado internacional ficam condicionadas às disponibilidades em moedas estrangeiras que tenham esse cará- ter. No Brasil de meados dos 70, a estrutura produtiva seguia dependendo da importação de máquinas, tecnologia e matérias-primas essenciais – modificando-se apenas o seu grau de sofisticação e o seu volume – que era financiada pelas exportações – agora incluindo também produtos manufaturados e produtos agrícolas novos – fixando estas, portanto, o limite da acumulação de capital. Para flexibilizá-lo, se assistirá nos anos 70 a um certo esforço de substituição na prestação de serviços (como no transporte marítimo) e de exportação de capital para o exterior, embora esta última – tendo o Estado como principal protagonista – se concentrasse sobretudo na criação de uma infraestrutura capaz de acelerar a circulação externa de mercadorias, via expansão bancária ou financiamento de obras e compras no exterior, e só embrionariamente desse origem à transferência real de dinheiro e tecnologia (que é o que poderia de fato promover transferências líquidas em sentido inverso). Mas esse esforço era insuficiente, para as pretensões de grandeza do regime e para a avidez de lucro do capital que operava no Brasil, levando-os a recorrer ao mecanismo tradicional da dependência para ampliar o raio da acumulação de capital: os investimentos estrangeiros. No mundo capitalista dos anos 70, esses investimentos assumiram prioritariamente a forma de empréstimos e financiamentos, motivando o crescimento exponencial da dívida externa e levando o país a soçobrar, a princípios da década seguinte, na maior crise financeira da sua história, que acentuou de maneira brutal os traços fortes da sua dependência.

As dificuldades que começou a enfrentar a economia brasileira, a partir de 1974, e que configurariam logo uma situação recessiva, exacerbaram, como ocorre sempre, as divergências de interesses das classes e grupos sociais, provocando movimentos nas bases de sustentação do Estado e forçando-o progressivamente a buscar medidas de descompressão. À classe operária, que se mobilizava desde 1973, somou-se a intranquilidade crescente da pequena burguesia – que via ameaçados os seus privilégios na esfera do consumo – e da própria burguesia, a qual, no contexto de uma campanha contra a intervenção do Estado na economia, começou a destacar no seu interior os primeiros grupos industriais favoráveis ao controle direto do aparelho estatal, com prescindência da intermediação militar, tendência que se acentuaria à medida que o capital financeiro aumentasse sua pressão, via taxa de juros, para apropriar-se da mais-valia gerada na produção. Nas eleições gerais de 1974, o trânsito das lutas sociais brasileiras da resistência à oposição se concretizaria, unindo-se as forças descontentes para descarregar seus votos, por primeira vez, no único partido legal opositor – o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Configurava-se, assim, uma frente política integrada pela pequena burguesia, setores da burguesia e pela classe operária, e respaldada pela Igreja Católica, que trazia pela mão o movimento sindical rural, o campesinato organizado e as associações populares urbanas, em cuja organização ela tinha investido notável esforço. Desde esse momento, a redemocratização convertia-se numa exigência da luta de classes no país, que o regime militar podia aspirar a moderar e dirigir, mas não tinha mais condições para impedir.

Após a conjuntura de 1977 – que vira acentuar-se a reorganização e o descontentamento da classe operária, ao mesmo tempo em que a pequena burguesia se lançava à campanha pela anistia aos presos e exilados políticos – o ano de 1978 propiciou o primeiro enfrentamento direto do movimento operário com o patronato e com a ditadura militar: a greve na indústria automobilística, que, iniciada em São Bernardo, se estenderia logo às demais áreas industriais da Grande São Paulo. Primeiro grande movimento grevista depois de 1968, ela pôs à mostra uma classe operária lúcida, disciplinada e combativa. A própria forma da mobilização constituía um fato novo no Brasil: num contexto que favorecia a dispensa dos grevistas pelos patrões e que dificultava a ocupação das fábricas, os operários não abandonaram o trabalho, limitando-se a permanecer de braços cruzados ao lado das máquinas paradas, numa ocupação de fato, durante o tempo necessário (uma semana, na Ford). A direção do movimento manteve-se nas mãos dos sindicatos – que se haviam fortalecido a partir da campanha pela reposição salarial, registrando-se, na indústria automobilística e somente no ano de 1978, um crescimento nos efetivos sindicais que foi de 20% na Chrysler, mais de 25% na Ford, 16% na Mercedes e mais de 10% na Volkswagen14 – que mostraram contar com um apoio efetivo das bases e reforçaram sua ligação com elas, mediante a utilização de delegados, núcleos de ação e comissões coordenadoras. O movimento confirmou o papel de vanguarda dos operários metalúrgicos e ratificou a importância da empresa como centro de atividade sindical, já que – como se esboçara em 1968 – não se baseou na mobilização da categoria mas, antes, na ação tendo como eixo o estabelecimento fabril.

A greve metalúrgica de maio de 78 centralizou a atenção da opinião nacional, acentuou a ativação da pequena burguesia e setores populares e gerou um período de agitação operária, que se espraiou de São Paulo aos demais centros industriais, em particular do centro-sul.

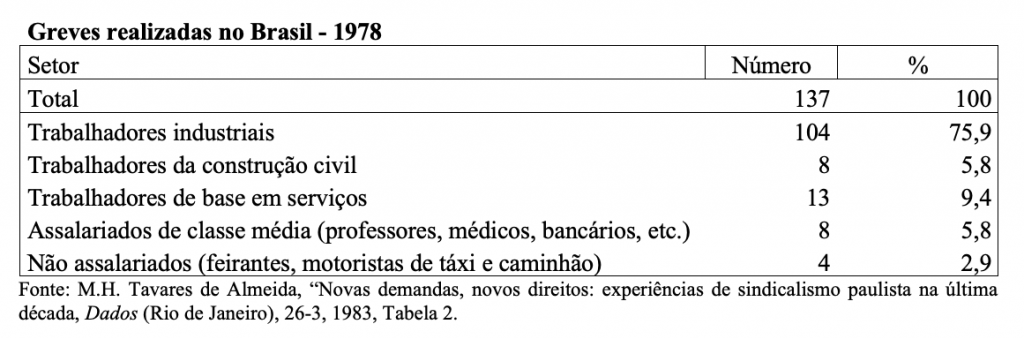

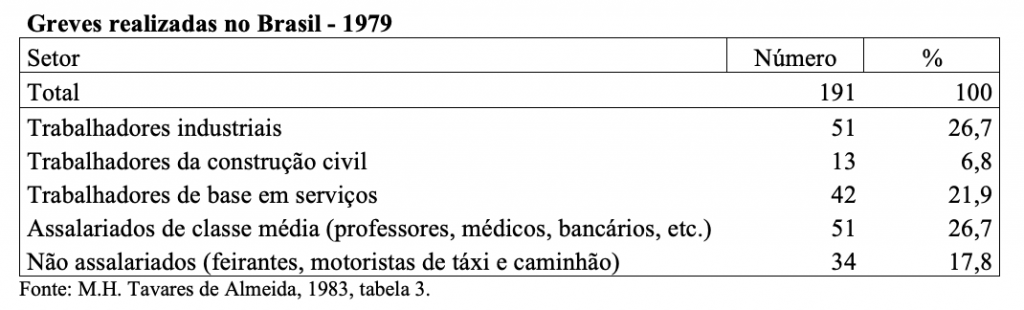

Os operários industriais mantiveram a liderança absoluta das mobilizações, realizando três quartas partes das greves efetivadas no período, mas todos os demais setores foram também atingidos:

1979 marcou o ponto alto do ciclo iniciado em 1974. A mudança de governo, com a designação do general João Baptista Figueiredo, impulsou o processo de redemocratização para sua segunda fase – a de abertura –, com a decretação de uma anistia relativamente ampla. No plano institucional, a abertura iria prosseguir, nos anos seguintes, através da reformulação partidária de 1980, que flexibilizou o quadro partidário, as eleições gerais de 1982 e a tomada de posse dos dez governadores estaduais eleitos pela oposição, em março de 1983. Em meio a certa resistência de setores militares descontentes e algumas manobras desestabilizadoras, a sucessão presidencial acabaria por normalizar-se em novembro de 1984, para permitir, em janeiro do ano seguinte, a designação de um civil e representante da oposição – Tancredo Neves – para a Presidência da República. Observemos ainda que 1979 foi também o ano em que a crise estrutural da economia, depois de permitir uma breve melhoria dos indicadores econômicos, leva-os a uma queda brusca e, logo de uma melhoria aparente em 1980, desemboca finalmente em violenta recessão.

Em abril, depois de intensa preparação, os metalúrgicos do ABC entram em greve, mobilizando cerca de 200.000 operários. Desta vez, cancelado o elemento surpresa, os grevistas não puderam proceder à ocupação branca das fábricas, que haviam realizado em 1978, sendo forçados a lançar mão de piquetes, que a polícia hostilizava ferozmente. A posição do governo recém-empossado era mais dura e ele procedeu à intervenção dos três sindicatos nelas envolvidos, ao entrar a greve na sua segunda semana, destituindo e prendendo seus dirigentes. A grande organização dos grevistas, que contavam com direções alternativas para fazer frente a essa eventualidade e com comissões de greve bem estruturadas, assim como sua disposição combativa, permitiu-lhes manter o movimento ainda por quatro dias, para concluir afinal uma trégua com os patrões.

“A greve – assinala um autor – não foi um êxito total para os operários. Os três sindicatos se viram muito próximos de uma séria derrota e forçados a aceitar uma solução de compromisso. Ao fim de três meses de negociações difíceis, os termos do acordo eram apenas marginalmente melhores do que haviam sido antes da intervenção. A greve foi, entretanto, uma séria derrota para os patrões e o Estado. Em vez de pôr fim à greve com a intervenção nos sindicatos, o Estado presenciou os líderes depostos continuarem à frente do movimento. O Estado viu-se forçado a reconhecer os líderes de- postos como os legítimos representantes dos operários e viu-se forçado a aceitar que sem esses líderes o movimento no ABC traria ainda mais problemas a curto prazo. Ou seja: o movimento podia continuar a existir sem os líderes sindicais: a intervenção não podia produzir o efeito desejado. Os patrões, cujo objetivo era infringir uma derrota pesada aos sindicatos, a fim de inverter os avanços conseguidos por eles e de recuperar o que havia cedido em maio de 1978, viram-se no final com um sindicato com mais credibilidade do que nunca”15.

Em todo o país, o movimento reivindicativo alastrou-se, fazendo subir o número de greves:

O quadro acima mostra que o aumento de greves em 1979 deve-se sobretudo à aceleração do movimento reivindicativo nos setores de serviços, classe média assalariada e não assalariada, diminuindo as greves dos operários industriais. Essa redução compensa-se, em certa medida, pelo aumento relativo das greves promovidas por grupos de empresas ou por categoria, que implica uma mobilização maior de efetivos e representa um elemento favorável à resistência ante uma repressão governamental incrementada. Assim, no total das greves de operários industriais, as greves por estabelecimento equivaleram a 92,3% em 1978, caindo para 72,5% em 1979; nos demais setores, as greves por categoria apresentam um peso muito superior: 46,1% na construção civil, 71,4% nos serviços, 54,9% para os assalariados de classe média e 94,1% para os não assalariados, em 1979, sendo que, nos anos seguintes, manterão sua importância sobretudo para os três últimos, devido à menor capacidade de barganha de que eles dispõem16.

A ascensão do movimento reivindicativo dos trabalhadores, em 1979, forçou o regime a modificar, pela primeira vez, sua política salarial, abandonando o “arrocho” que se estabelecera em 1965. A nova lei salarial, com vigência a partir de 1º de novembro, eliminou a fórmula que atrelava os salários ao resíduo salarial (ou inflação projetada), a indexação, passando a basear-se num novo índice de preços – o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), estabelecido mensalmente em função de uma amostra de famílias que ganham até 5 salários mínimos. Os reajustes salariais deixaram de ser anuais, para volver-se semestrais, e garantiam 10% acima do INPC para os trabalhadores que ganhavam até 3 salários mínimos e um aumento igual ao INPC para os que recebiam até 10 salários mínimos, sendo progressivamente inferior para as faixas mais altas; modificações menores posteriores não alterariam esse quadro (que só seria modificado em 1983, para ceder às imposições do Fundo Monetário Internacional)17.

Ao mesmo tempo em que cedia no terreno salarial, o governo endurecia, porém, sua política repressiva. A greve metalúrgica do ABC de 1980 realizou-se sob violenta pressão governamental, que dissolveu pela força piquetes e manifestações, interveio nos sindicatos, prendeu e enquadrou seus líderes na Lei de Segurança Nacional. Nem a presença do Papa, em visita então ao Brasil, moderou a atuação do Governo, embora a Igreja Católica, em particular seus representantes máximos em São Paulo e no ABC, tivesse hipotecado seu efetivo apoio e solidariedade aos grevistas; pelo contrário, o governo estabeleceu com o clero um nível tal de enfrentamento, que chegou a ventilar-se a possibilidade de que o bispo de Santo André – que assumira publicamente a gestão do fundo de greve, após a intervenção no sindicato – fosse processado também por crime contra a segurança nacional. A atitude do governo em relação à Igreja e o interesse dos políticos de oposição no prosseguimento da abertura – então na fase de reformulação partidária – cerraram aos grevistas a possibilidade de obter outros apoios, levando finalmente à suspensão da greve. Esses dois elementos – o abrandamento da política salarial e a repressão governamental – bastariam já para explicar o comportamento dos movimentos grevistas em 1980. Nesse ano, o total de greves caiu para 58 (apenas 19 realizadas por operários industriais); a recuperação posterior do movimento não lhe permitiria voltar a ostentar o dinamismo de 1979.

7 – As duas tendências

Um outro fator entraria também a influir no movimento operário, contribuindo a frear a sua ascensão enquanto movimento social: o processo de reorganização em que se empenha então e as repercussões que nele terá a reacomodação das forças políticas, após a reformulação partidária. Desde 1980, é visível a agitação reinante no ambiente sindical em torno à revisão da estrutura sindical e à criação de uma central única, realizando-se, no decorrer do ano, reuniões com esse fim, entre as quais o Encontro Nacional das Oposições Sindicais (Enos) e o I Encontro Nacional de Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical (Entoes), assim como a criação da Articulação Nacional do Movimento Sindical e Popular (Anampos), de curta vida. A 21 de março de 1981, Í83 entidades reunidas em São Paulo lançam a convocatória da I Conferência das Classes Trabalhadoras (Conclat), criam a Comissão Executiva Nacional (CEN) encarregada de concretizá-la, e estabelecem o seu temário (que compreendia seis pontos: reivindicações e legislação trabalhista, sindicalismo, previdência social, política salarial e econômica, política agrária e problemas nacionais), e fixam os critérios de participação. As palavras de ordem para a campanha preparatória da Conclat eram: estabilidade no emprego; salário mínimo real unificado; reforma agrária; liberdades democráticas; liberdade e autonomia sindical18. Nesse mesmo ano, entre maio e junho, foi possível realizá-los, involucrando 908 entidades, entre federações, sindicatos rurais e urbanos, associações pré-sindicais e profissionais.

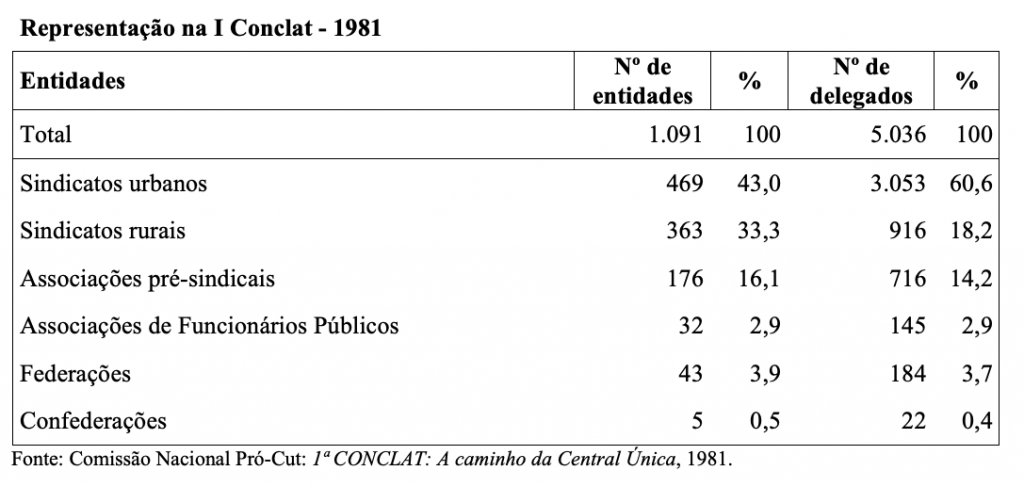

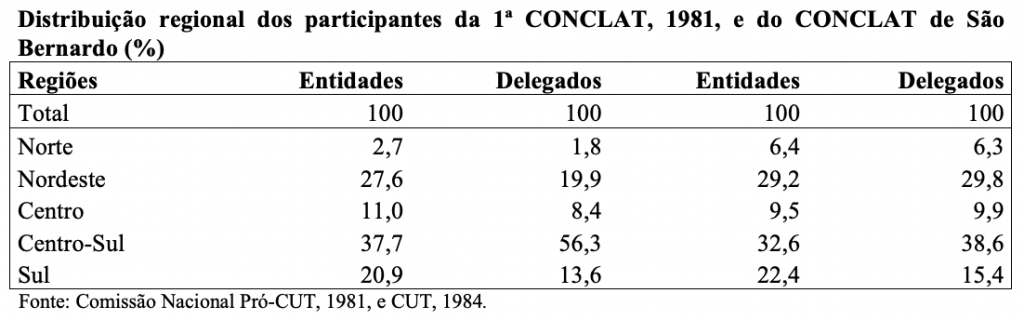

A I Conclat realizou-se em Praia Grande, São Paulo, de 26 a 28 de agosto de 1981, com a presença de 1.091 entidades, representadas por 5.036 delegados e respaldadas por 12 milhões de trabalhadores.

O quadro acima evidencia predominância das entidades de base, somando os delegados das federações e confederações (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura do Brasil; Confederação dos Professores do Brasil; Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicação e Publicidade; Confederação dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos) cerca de 4%. Mostra também que os sindicatos urbanos, que representam 43% do total, contaram com uma representação proporcionalmente superior (60% dos delegados), ocorrendo o inverso com os sindicatos rurais, provavelmente pelos critérios de participação adotados, que favoreciam as pequenas entidades (até 2.000 afiliados: 1 representante por 1.000; até 10.000. 1 por 2.000 e assim sucessivamente). Não permite finalmente detalhar, nos sindicatos urbanos, quais os que correspondiam aos operários industriais (indústria de transformação, transporte e serviços básicos), aos da construção civil e aos serviços (bancários, comerciários, etc.).

As principais resoluções da I Conclat consistiram na aprovação do Plano de Lutas, ou plataforma de ação; na fixação do Dia Nacional de Luta, marcado para 1º de outubro, com a recomendação expressa de que se discutiria então em todo o país a realização de uma greve geral, e na criação da Comissão Nacional Pró-CUT, destinada a avançar no processo de formação de uma central única de trabalhadores, a ser constituída num Congresso das Classes trabalhadoras (Conclat), a realizar-se em agosto do ano seguinte. Apesar desses acordos, o conclave não foi um mar de rosas: cristalizaram ali duas tendências, cujo enfrentamento anularia ulteriormente a maior parte das decisões tomadas, começando pela Comissão Pró-CUT, que funcionaria com extrema dificuldade e poucos resultados práticos produziria. Essa divisão nascia no plano sindical, mas se projetava na esfera política.

De um lado, estava a liderança dos metalúrgicos do ABC, destacando-se a personalidade de Luiz Inácio da Silva (Lula), que encabeçava um bloco minoritário mas combativo, de composição urbana e formado por entidades de base. Sua ideologia enfatizava a ação direta das massas; questionava as alianças de classes fora do campo popular (excluindo, pois, qualquer tipo de acordo com a burguesia), negava legitimidade à estrutura sindical vigente, propondo sua imediata reformulação; e, naturalmente, assumia uma postura radicalmente contrária ao regime militar. Essa posição não derivava de uma concepção teórica definida, o que a faria vulnerável às disputas de pequenos grupos e a levaria a amalgamar atitudes contraditórias. Sob certo ponto de vista, e na medida em que tendia a ignorar a especificidade do social e do político, bem como suas mediações, ela retomava a tradição classista e libertária do anarco-sindicalismo, no contexto de uma motivação política, que a levou a erigir-se em partido – o Partido dos Trabalhadores (PT).

De outro lado, situava-se a tendência conhecida como Unidade Sindical (ou, como a alcunhou o PT, “Bloco da Reforma”), cuja figura central era também um dirigente metalúrgico – Joaquim Santos de Andrade, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, antigo “pelego”, cujo reinado de vinte anos passa da acomodação à política laboral da ditadura militar à militância nas hostes mais liberais da oposição. Agrupando as lideranças de cúpula da estrutura sindical, encasteladas nas federações e confederações, e contando com forte apoio no sindicalismo rural – via Contag – e nas entidades de assalariados de classe média – em particular o funcionalismo público –, a Unidade Sindical preferia a ação por cima, buscava a aliança com a burguesia oposicionista e considerava a estrutura sindical vigente um instrumento útil e necessário na atual fase de organização do proletariado brasileiro; sua única coincidência com a corrente petista era a oposição à ditadura militar. Integrando o Partido do PMDB – resultante do antigo MDB, excluídos os seus setores minoritários que constituem o PT e o Partido Democrático Trabalhista (PDT), liderado este por Leonel Brizola –, a Unidade Sindical constituir-se-á ali numa peça chave e ligará seu destino ao processo de hegemonização desse partido pela burguesia oposicionista, comvistas à reconquista do Estado.

É natural, nestas circunstâncias, que a conjuntura eleitoral de 1982 acirrasse as divergências entre as duas correntes e tornasse impraticável a realização do Conclat na data prevista, o mês de agosto. Por iniciativa da Unidade Sindical, o evento foi adiado. Em setembro, produziu-se a primeira rachadura, na reunião da Comissão Pró-CUT, em Brasília; além da retirada de alguns representantes do bloco petista, sob a alegação de que seu mandato expirava em agosto, a Unidade Sindical forçou a aprovação de resoluções que reforçavam o poder das Federações e Confederações na Comissão, subtraindo-as à legitimação pelas bases; ampliavam-na em detrimento dos Estados onde era mais forte a penetração petista e indicavam como data para o Conclat agosto de 1983. A situação foi contornada, porém, e nova reuniãoda Comissão, com presença dos dois blocos, realizou-se a 27 de novembro, decidindo realizar o Conclat a 26, 27 e 28 de agosto de 1983, com criação do CUT na agenda, e recompor a própria Comissão.

8 – A divisão sindical

O ano de 1983 começou com os preparativos para os encontros ou congressos estaduais (ENCLATs – CECLATs), realizando-se estes entre abril e agosto, a maioria deles elegendo representantes ao Conclat. À diferença de 1981, as reuniões realizaram-se em todo o país, totalizando 25 unidades da Federação, e com uma participação sensivelmente maior de entidades e delegados. A 21 de julho, com a participação unitária das duas correntes, realizou-se o chamado “Dia Nacional de Greves com manifestações”, que tem resultados desiguais e, em todo caso, limitados.

Mas a conjuntura social e política era difícil: desde fins de 1982, imerso na maior crise de sua história moderna, o país cedera às pressões internacionais e recorrera ao FMI. As consequências da crise, com o alastramento de desemprego e endurecimento da política econômica do Governo, na direção exigida pelo FMI, agravaram os conflitos laborais. Ao mesmo tempo que interveio, em junho, em cinco sindicatos, para conter um estouro grevista, o governo tratava de impor ao Congresso a revisão da política salarial, com o fim de restabelecer o “arrocho”, o que acabaria por dar resultados em outubro. Nesse contexto, produz-se a divisão do movimento sindical: depois de tempestuosa reunião no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, a 14 de agosto, às vésperas pois da data marcada para o Conclat, a Comissão Pró-CUT quebrou-se em dois blocos: de um lado, o setor liderado pela Unidade Sindical, que adia a realização do Congresso por 60 dias e dissolve praticamente a Comissão numa reunião ampliada, fixada para a semana seguinte; de outro, o bloco petista, que confirma a realização do Congresso na data fixada, em São Bernardo.

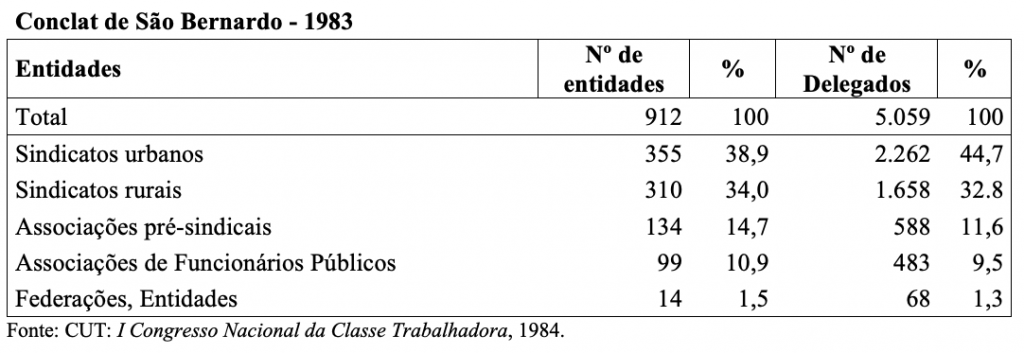

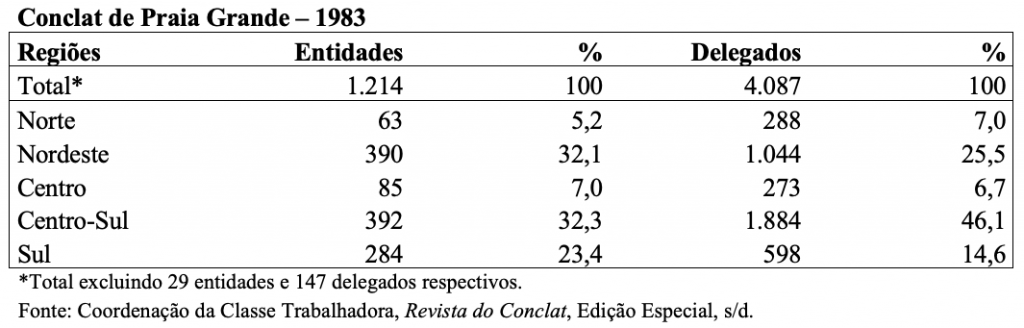

O Conclat realizado em São Bernardo, a 26 e 27 de agosto de 1983, além de estabelecer novo Plano de Lutas e decidir a realização de uma greve geral, cria a CUT, aprovando seus Estatutos e elegendo sua direção, e fixa a data de agosto do ano seguinte para a realização de seu Congresso Nacional. Um critério mais flexível de representação (sindicatos com até 2.000 afiliados: 2 delegados da direção e 3 de base; com até 10.000: 3 e 5 etc.) assegurou-lhe uma concorrência nutrida, assim distribuída:

Mais equilibrado em sua composição que a 1ª Conclat, o Conclat de São Bernardo duplicou a participação do campo e dos funcionários públicos, reduzindo-se um pouco o peso dos trabalhadores urbanos (sem que seja possível precisar o do proletariado industrial), enquanto via cair a dos órgãos de cúpula. Sua penetração nacional é mais uniforme que a da 1ª Conclat e compatível com a distribuição geográfica dos trabalhadores assalariados, como se pode ver abaixo:

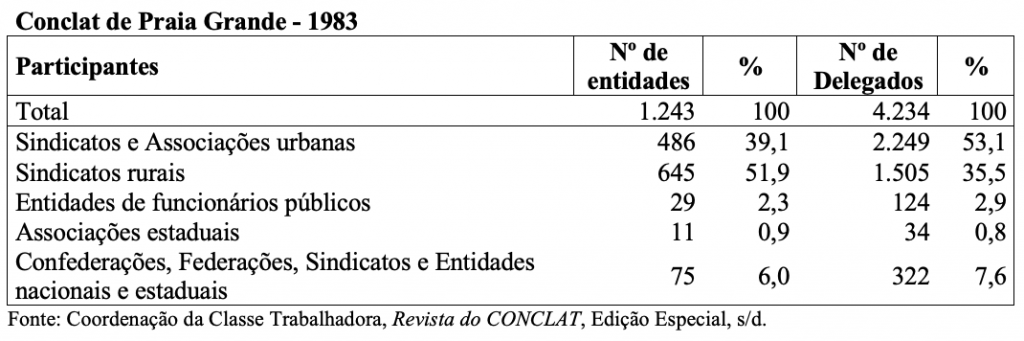

Quatro dias depois do encerramento do Congresso de São Bernardo, a corrente da Unidade Sindical, constituída em Comissão Organizadora, convoca o seu para os dias 4 e 6 de novembro, tendo como local Praia Grande. Incluindo entre suas resoluções questões programáticas e organizativas, assim como um plano de lutas, e a criação da Coordenação Nacional e do Conselho da Coordenação Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat, ambos), o Conclat de Praia Grande contou com a presença de 4.234 delegados, em representação de 1.243 entidades, assim distribuídas:

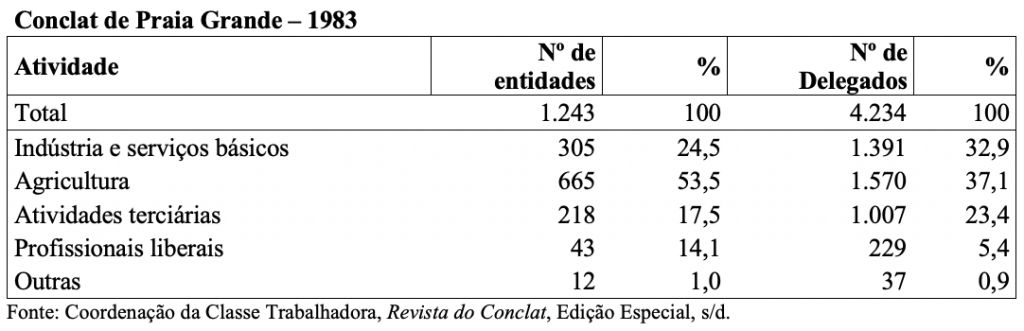

A representação por atividades económicas, segundo a própria CONCLAT, é a seguinte:

A distribuição regional mostra o seguinte:

Tomando como base as entidades, o Conclat de Praia Grande caracteriza-se pelo forte peso do sindicalismo agrícola (mais da metade do total) e uma incidência significativa dos assalariados de serviços (mais de 30%), ficando o proletariado industrial com uma presença equivalente à quarta parte do total. A distribuição regional dos seus afiliados não difere notavelmente da que teve o Conclat de São Bernardo.

No curso de 1984, a CUT deu demonstração de atividades mais relevantes, realizando conquistas de posições sindicais, que indicam ser o seu dinamismo maior que o da Conclat. Nesse ano, o fato novo e mais significativo no movimento operário foram as mobilizações grevistas dos trabalhadores agrícolas, principalmente os da cana-de-açúcar, em São Paulo eno Nordeste. Tais greves foram relevantes pela irrupção dessa nova força nas lutas operárias, pela sua combatividade e pelo grau de violência empregada pelos patrões e pela polícia para contê-las, saldando-se elas apesar disso comvitórias. Em São Paulo, onde elas desbordaram a estrutura sindical, foi visível a penetração da CUT nesse setor, que a Unidade Sindical monopolizara até então. Junto a elas, convêm recordar a longa greve nacional dos professores universitários, as ameaças de greve geral bancária e as greves parciais dos funcionários da previdência social, ao lado de ações operárias isoladas.

O contexto geral de relativa debilidade para os trabalhadores – afetados pela extensão do desemprego – ea formidável campanha popular pelo estabelecimento das eleições diretas para a Presidência da República – em que se destacou pelo seu ativismo a pequena burguesia –, a qual canalizou boa parte da atividade das massas, não fez do ano de 1984 o mais favorável para a plena retomada das lutas reivindicativas. É de se supor, porém, que, após um período de trégua a ser concedido ao governo que assumirá em março deste ano e se este não for capaz de atender às demandas mais sentidas dos trabalhadores, suas lutas recrudescerão para alcançar níveis insuspeitados. A mobilização em que se encontram as distintas forças – desde os operários industriais até os trabalhadores agrícolas e os assalariados de classe média –, o nível de organização já alcançado e o desenvolvimento de seu espírito combativo configuram uma tendência nesse sentido, que o classismo não comprometido com o governo só poderá acentuar.

9 – O socialismo

Ao longo de seu desenvolvimento, o movimento operário brasileiro põe em evidência as determinações profundas de que depende o seu curso e que convém reafirmar aqui. Destaca-se, em primeiro lugar, a relação que ele guarda com a composição e a estrutura da classe que ele expressa, características que, por sua vez, resultam diretamente do volume e da direção da acumulação de capital. É o fato de que o país se industrializa que o converte num verdadeiro proletariado industrial, do mesmo modo que o leito pelo qual corre a industrialização cria constantemente novos setores de trabalhadores, propicia mudanças bruscas na liderança do movimento, ocupada primeiro pelos operários gráficos e têxteis, logo pelos operários das empresas estatais e paraestatais e, finalmente, pelos trabalhadores das novas indústrias dos anos 60 e 70, em especial a automobilística. Esse processo acompanha-se de uma elevação do nível de instrução de seus efetivos e da substituição de um padrão de crescimento, baseado no recrutamento de mão de obra rural, por outro, que implica dar prioridade à incorporação de membros com uma cultura urbana e industrial, particularmente nos ramos em que se acentua o progresso técnico.

Paralelamente a esse processo, assiste-se, a partir dos anos 60, à transformação da mão-de-obra semiassalariada do campo em autêntico proletariado, cada vez mais urbano (já que se vê forçado a abandonar o meio rural para alojar-se na periferia das cidades, de onde sai a trabalhar na agricultura) e que emerge, nesta primeira metade da década de 1980, disposto a – lutando por seus direitos – ocupar o lugar que lhe cabe dentro do movimento operário. O aumento do peso e da influência do proletariado rural está diretamente ligado à participação que teve na crise brasileira a alta dos preços do petróleo e o subsequente lançamento do programa do álcool, destacando-se em suas fileiras os trabalhadores da cana-de-açúcar. Esses novos contingentes proletários não repetem a experiência da massa rural convertida em operariado industrial, nos princípios da industrialização, na medida em que encontra já, no plano da luta de classes, um proletariado industrial com tradição de organização e de luta; exige, porém, por sua juventude como classe e seu nível cultural mais baixo, uma maior capacidade de condução da vanguarda operária, já que aceita mais facilmente as manobras dos “pelegos” e dos agentes da burguesia dentro do movimento operário, constituindo-se de fato, atual- mente, num dos pilares de sustentação da Conclat. As greves de 1984 mostraram, entretanto, com clareza, que a força de suas reivindicações, tanto tempo postergadas, e sua combatividade levam-no a desbordar facilmente suas lideranças tradicionais, sendo visível então os progressos que fez a CUT no setor, pelo menos em São Paulo. O movimento operário não se desenvolve apenas mediante o seu desdobramento em novos setores e categorias, mas também através da absorção de um número crescente de trabalhadores, dentro de cada ramo. Com efeito, o caráter de massa que tende a revestir as ações operárias atualmente, a pressão pela democratização dos sindicatos, a criação de novos e complexos mecanismos de vinculação entre direções e bases estão revelando uma participação crescente dos trabalhadores em processos que, no passado, eram de competência das lideranças. Isso conduz à diversificação de suas aspirações e reivindicações, para atender os interesses dos diferentes níveis e categorias de operários involucrados na luta19, o que configura o enriquecimento e a maturação da consciência de classe – para o que influi também o próprio desenvolvimento sociocultural do país.

O vigoroso crescimento da classe operária brasileira e a pujança do movimento por ela criado conduziram, nos anos recentes, ao ressurgimento de uma ideologia e uma prática classistas, quase esquecidos depois da gesta dos anos 10. Aquelas eram, porém, fruto de um avanço da consciência em relação às condições reais do movimento operário de então e resultavam, como indicamos, da presença atuante dos imigrantes europeus no sindicalismo brasileiro. O classismo de hoje nasce do desenvolvimento orgânico do movimento operário e das batalhas travadas pelas forças de esquerda, no passado próximo; nada colaborou tanto para fazê-lo possível como o desnudamento do caráter de classe do Estado, operado em 1964. Rompendo com a tradição do Estado Novo e do regime instaurado em 1946, a burguesia brasileira abandonou então toda pretensão de mascarar sua dominação de classe, preferindo apoiá-la nas baionetas. O proletariado brasileiro fez a experiência amarga de enfrentar-se com um Estado inimigo e hostil e é a consciência disso que se exprime no classismo. Como ocorre com qualquer classe social nessas circunstâncias, a classe operária não foi iluminada de súbito pelo Divino Espírito Santo, mas, antes, realiza trabalhosamente a tradução dessa experiência numa ideologia e numa prática próprias. É natural, pois, que amplos setores dela – possivelmente ainda a maioria, particularmente pelo peso do proletariado rural – continuem sofrendo a presença de lideranças atrasadas e corruptas, que se engenham para mantê-la atrelada à burguesia e subordinada ao Estado. A experiência vivida pelo proletariado brasileiro durante o regime militar e o fato de que ele tenha dado origem a uma corrente classista significam, porém, que a ruptura buscada desde os anos 50 teve enfim lugar e que uma nova dinâmica, mais rica e mais fecunda, começou. Mais cedo do que tarde, essa dinâmica dará seus frutos.

O maior problema que o classismo enfrenta hoje nasce dele mesmo e reside na tendência que nele se verifica de resvalar para o obreirismo. Resultado da falta de cultura política da vanguarda operária e da má assimilação que os quadros de extração pequeno-burguesa fizeram das experiências da esquerda brasileira, a fins dos 60 e princípios dos 70, o obreirismo ameaça a classe operária com o pior que lhe podia suceder: o seu isolamento. Efetivamente, qualquer avanço da classe operária está intimamente relacionado com o movimento das outras classes sociais, como nos mostra a história das lutas de classes no Brasil.

Aí está a experiência dos anos recentes, na qual – confirmando-se o que já se vira em 1959 e a princípio dos 60 – a divisão da burguesia favoreceu o avanço do movimento operário20 e precipitou o declínio da ditadura militar. É certo que o processo tornou-se mais complexo, na medida em que a liquidação da ditadura acabou ligada a – e provavelmente determinada por – uma recomposição do bloco burguês, que se apresenta hoje outra vez unificado. Mas, por isso mesmo, é necessário procurar os meios para romper esse bloco, tanto mais que a evolução da burguesia brasileira indica que ela nunca pode permanecer unida muito tempo e que a situação atual do país permite prever a curto prazo o recrudescimento das contradições internas que ela parece haver momentaneamente superado.

Mais importante que a burguesia, porém, para a classe operária, é a evolução das classes médias assalariadas. Expandindo-se notavelmente durante as décadas de 60 e 70, elas tendem a converter-se, hoje, num verdadeiro proletariado de serviços. Sua situação não era essa, durante os 70; no contexto do desenvolvimento econômico propiciado pelo regime militar, elas cumpriam a função relevante de alimentar uma das esferas de circulação privilegiadas pelo esquema de reprodução de capital – a esfera alta, constituída pelo consumo suntuário, que se somava à do comércio exterior e à do consumo estatal para viabilizar a realização das mercadorias. Nesses termos, elas constituíam uma pequena burguesia privilegiada – independentemente de que suas condições materiais de reprodução houvessem sido já açambarcadas pelo capital, que as separava dos meios de produção e de vida. Desde a crise de 1975, porém, a terra começou a mover-se sob seus pés. Os primeiros movimentos da economia do grande capital apontaram no sentido de restringir o consumo suntuário; embora essa tendência tenha sido mascarada por movimentos contrários, a sua pressão foi suficientemente forte para que as classes médias ganhassem as ruas, já em 1977, com a campanha da anistia, e acentuassem sua oposição à ditadura21. Com a crise de 1981, e particularmente depois de 1983, com a revisão da política salarial, a tendência começou a operar plenamente, completando-se agora a proletarização da pequena burguesia com sua pauperização.

Tudo leva a crer que não se trata de uma tendência passageira e que, antes, uma eventual recuperação da economia brasileira reabilitará para o consumo suntuário apenas as camadas superiores da pequena burguesia, mantendo as demais niveladas ao proletariado. Como quer que seja, a reação da pequena burguesia ante sua expulsão do paraíso criado pelo “milagre económico” tem sido a de aproximar-se da classe operária, nas formas de organização e nos métodos de luta. Os sindicatos em que militam seus setores são hoje atuantes – em particular os dos bancários, médicos, funcionários e professores, especialmente os universitários – e as greves por eles protagonizadas nos últimos anos destacaram-se por seu número e sua combatividade. Essa aproximação – que a leva a participar também da divisão do movimento operário, embora ela tenda ainda a favorecer a corrente não-classista – é necessária para a pequena burguesia, cuja posição nas lutas reivindicativas é naturalmente débil, mas reforça consideravelmente o movimento operário, particularmente porque não lhe abre simplesmente a possibilidade de uma aliança de classe: abre-lhe a de incorporar efetivamente a si, senão toda, pelo menos parte significativa das classes médias como proletariado de serviços – isto é, assalariados de serviços com consciência proletária. E, de fato, só a luta de classes permite essa mutação, que não pode ser concedida nem negada por decreto.22

Desse processo, no qual ele cresce, se diversifica e se enriquece, ao mesmo tempo em que amplia o seu campo de alianças e de assimilação em relação a outras classes, resulta com meridiana claridade que o movimento operário não pode limitar seu ideário e sua prática, em nome de um obreirismo estreito. A classe operária está chamada a assumir em grau cada vez maior a iniciativa política e levantar para o conjunto da sociedade uma alternativa à dependência, à injustiça social e à opressão estatal, consubstanciais à solução burguesa. Se os quadros mais lúcidos da burguesia e os mais maleáveis da classe operária são todos, hoje, vagamente socialistas ou caracterizadamente socialdemocratas é porque sabem que o capitalismo brasileiro tem os seus dias contados e querem ganhar uns dias mais. Para desfazer os enganos que isso engendra, bastará que a classe operária levante o seu programa político e crie o instrumento capaz de levá-lo a cabo – o seu partido.

A corrente classista percebeu já isso, embora de maneira confusa. Sem definir um esquema claro de alianças, sem delimitar com precisão o campo da luta social e da luta política, sem unificar as suas frações dispersas em partidos criados artificialmente, sem vincular corretamente a luta de classes no país com a que se desenvolve no plano internacional, não foi ainda capaz de ocupar o lugar que é seu, no Brasil de hoje. O desenvolvimento futuro do movimento operário depende – tanto como da ação dos elementos objetivos anteriormente indicados – de que isso se faça, para que ele possa finalmente desdobrar-se num movimento socialista, em cujas fileiras as amplas maiorias encontrem inspiração e meios para construir enfim o país que lhes convém.

Ruy Mauro Marini

Notas

- *Zona fabril de São Paulo: Santo André, São Bernardo y San Caetano. [Ed.]

- Conforme Maria Hermínia Tavares de Almeida. “Novas demandas, novos direitos: experiências do sindicalismo da última década”, Dados (Rio), 26-3, 1983, p. 265.

- Mais que por instituições servis – que também foram transplantadas para o Brasil, durante a colonização – as relações de trabalho no país sofreram forte influência do regime escravista. Entre os autores marxistas que chamaram a atenção para o fato, merece menção Caio Prado Júnior; conforme seu livro: A Revolução Brasileira, Brasiliense, São Paulo, 1966.

- Esse período tem sido objeto de muitos estudos: o mais recente é o de René Arnaud Dreyfuss, 1964: a conquista do Estado, Petrópolis (RJ), Vozes, 1981.

- A pedra angular da política salarial foi colocada já em 1964, pelo Programa de Ação Econômica do Governo Castelo Branco, que fixara a seguinte norma: “Que o salário reajustado seja determinado de modo a igualar o salário real médio vigente nos últimos 24 meses, multiplicado a seguir por um coeficiente que traduza o aumento de produtividade estimado para o ano anterior, acrescido da provisão para compensações de resíduos inflacionários porventura admitidos na programação financeira do governo”(o grifo é meu). Conforme Eduardo Matarazzo Suplicy, “Alguns aspectos da política salarial”, Revista de Administração de Empresas (Rio), (5) 14, setembro-outubro 1974, p. 32.

- Conforme Suplicy, 1974..

- Este ponto de vista tem sido contestado por alguns autores. Intervindo na discussão, João M. L. Saboia afirma, com razão, que, enquanto até o início da década de 1970, o salário mínimo se confundia com a própria taxa de salário, atualmente ele tem servido de base para a negociação de pisos salariais, cujos valores se situam em sua grande maioria bem próximos ao salário mínimo. Conforme seu artigo: O salário mínimo e a taxa de salários na economia brasileira: novas evidências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia Industrial, Texto para Discussão n°26, 1983, p. 49.

- Ao promover a rotatividade da mão-de-obra, o FGTS expande o exército industrial de reserva sob sua forma flutuante e atua diretamente sobre o nível salarial. Como já foi observado, as empresas dispensam seus trabalhadores em vésperas do dissídio coletivo e os readmitem depois, ou contratam outros, com salários mais baixos que os que obteriam através do acordo salarial; conforme Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), O Fundo de Garantia e seu impacto no mercado de trabalho, São Paulo, 1978. Investigação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, da Universidade de São Paulo, revelou, para o ano de 1974, que a taxa média global de rotatividade na indústria automobilística era de 72% e de 63% nos ramos elétrico-eletrônico e metalúrgico, fenômeno que se acentuava na pequena e média empresa; Folha de São Paulo, 02.04.1978.