Antecedentes para el estudio del movimiento de masas en el periodo

Fuente: Correo de la Resistencia, órgano del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile en el exterior, número 21, febrero-abril de 1979, (Editorial).

La victoria electoral de la UP inició un periodo de crisis abierta de poder en el conjunto de la sociedad chilena. Si el último periodo del gobierno Frei ya expresaba el agotamiento de las alternativas de las clases dominantes, es con el 4 de septiembre de 1970 que esa crisis encuentra su expresión política institucional. La victoria de la UP fue, a la vez, el producto de un formidable proceso de movilización y radicalización del movimiento de masas, y una señal verde, un incentivo, para la profundización y el ensanchamiento de la movilización de las masas.

Dos años después, las posibilidades, sea de profundizar el proceso abierto y comandado por la UP, sea de remontarlo bajo una dirección alternativa, no se agotan en la discusión sobre las líneas políticas de las direcciones de cada una de las tendencias en que se divide la izquierda chilena. Hay un límite absoluto, tanto a los intentos de recuperación del proceso abierto en 1970 para la institucionalidad vigente, como a la profundización del proceso de reformas instaurado por la UP: se trata de la capacidad de movilización y organización del movimiento de masas, base y palanca de cualquier proceso revolucionario.

El movimiento de masas chileno refleja siempre, bajo una forma que no se puede cuantificar, pero que no por ello deja de ser real, las alternativas que enfrenta la UP como dirección política y como gobierno. Las soluciones se reflejan en la disposición de lucha y en la combatividad de los trabajadores, sea incentivándolas, sea desgastándolas. Por supuesto, esto no se refleja mecánicamente, de la noche a la mañana, ni tampoco se refleja de manera uniforme en el conjunto del movimiento de masas. Los trabajadores tienen una energía y decisión de lucha que va más allá de las vacilaciones y debilidades en la dirección política del proceso.

Sin embargo, esa decisión y disposición de lucha no son inagotables. Si las masas pierden la confianza en el proceso político en que participan, si pierden la capacidad de comprender la evolución de ese proceso, si “los de arriba” logran no aparecer claramente como sus enemigos, si los sectores intermedios logran oscurecer los antagonismos de clase, en fin, si la masa pierde la confianza en sus líderes y no ve alternativa a ellos, entonces las masas pueden sentirse desgastadas y disminuyen su disposición de lucha. La capacidad de lucha y la energía para llevarla adelante siguen existiendo; pero puede que en un momento dado los trabajadores no estén dispuestos a dar la pelea en las condiciones y en la dirección que le proponen. Sobrevienen, entonces, condiciones para fórmulas de conciliación de clases o de contrarrevolución abierta, producto del desgaste que el reformismo trae al movimiento de masas.

El movimiento de masas tiene sus leyes, su dinámica propia, y es un factor que determina las posibilidades y la forma de intervención de la vanguardia. Así fue en 1905, en Rusia, y éste es el telón de fondo en que se mueve Lenin para determinar las tareas del periodo, arrancando de un análisis concreto de una situación concreta 1. Así fue también en todo el proceso de febrero a octubre de 1917, como se ve en la Historia de la revolución rusa, de Trotsky, informando los momentos de retroceso táctico y de ofensiva de los bolcheviques. Así pasa en todos los momentos históricos en que se concentran y se condensan las contradicciones de clase, en que se inicia una situación prerrevolucionaria.

Se trata aquí de colaborar a la comprensión de la evolución, estado y tendencias del movimiento de masas balo el gobierno UP. Se busca entregar una cierta cantidad de materiales y algunas proposiciones de interpretación sobre la dinámica del movimiento de masas y las leyes que lo han regido en los últimos años. Se trata de una primera aproximación al estudio del proletariado chileno en condiciones de gobierno UP. De ahí la imposibilidad de inferir’ solamente de este artículo otros aspectos del mismo tema, como, por ejemplo, las otras formas de lucha y de organización del movimiento de masas en los últimos dos años, las tendencias de evolución para el próximo periodo. Sin embargo, empezamos por el análisis de las movilizaciones huelguistas y del proceso de sindicalización porque consideramos que son las formas clásicas de expresión del movimiento de masas, y las que nos permitirán comprender mejor el alcance de los cambios en las formas de lucha y de organización que desarrolla el proceso político que vive Chile.

Además de esa limitación e insuficiencia de esta primera aproximación al estudio del proletariado actual, hay otra, sobre la cual es indispensable advertir. Vale la pena referirse a que, si son las clases sociales los grandes agentes del proceso histórico, sin lugar a dudas ellas realizan sus tareas históricas mediadas por sus instrumentos políticos y orgánicos: su partido de vanguardia, los consejos de trabajadores, el Estado proletario. En otras palabras, el nivel de análisis en que se desarrolla este trabajo representa un momento necesario, pero insuficiente por sí mismo, para determinar las tareas de la vanguardia en el periodo. Estas son condicionadas por el movimiento social del proletariado, pero se determinan a partir del conjunto de la correlación de fuerzas entre las clases, en la perspectiva de las tareas de poder del proletariado. A la vanguardia cabe sintetizar las condiciones en que se encuentra la dominación económica, política, ideológica y militar de la burguesía sobre el proletariado. El nivel de análisis propuesto en este trabajo, si busca huir de la problemática académica sobre el “sindicalismo”, por otra parte no pretende, de ningún modo, sustituir el lugar de puesto de comando que debe siempre estar en la política. Se pretende simplemente darle mayor concreción.

I. El movimiento de masas en el periodo 1967-70

El movimiento huelguístico

Para que se determine la evolución del movimiento huelguístico de los trabajadores chilenos en 1967-70, es necesario remontarse a principios de la década, a fin de comprender la significación del nuevo periodo que se abre en 1967. Para esto, empezamos por la presentación de la evolución de las huelgas, número de trabajadores y promedio de trabajadores por huelga desde 1960, cuadro XII.

La primera consideración por hacer es que hay una dinámica lineal de aumento de las huelgas desde el comienzo de los años sesenta. En efecto, ya en el comienzo del gobierno Frei el número de huelgas se había más que duplicado en relación al año sesenta, y el número de trabajadores movilizados por ellas había aumentado en más de un cincuenta por ciento.

Sin embargo, el mayor grado de organización del movimiento sindical y la multiplicación misma del proletariado por el desarrollo industrial son insuficientes para explicar que ya a partir de 1966 el número de conflictos se hubiera multiplicado por cuatro, y que a finales de la década el número de conflictos huelguísticos y de trabajadores en huelga se haya multiplicado por siete.

Hay que añadir, desde luego, que es en el periodo de 1967-70 que hace crisis abierta el reformismo DC. Si los proyectos reformistas de ésta ya habían tenido el efecto de impulsar a ciertos sectores del movimiento de masas a organizarse —como el campesinado—, es en su momento de crisis manifiesta que el movimiento de masas expresa los avances que fue desarrollando desde el comienzo del gobierno Frei.

Desde el punto de vista de las manifestaciones huelguísticas, hay que decir que 1966 ya marca el comienzo de un nuevo periodo, que a su vez refleja la crisis económica del país, y la profundiza en la medida de la incapacidad de respuesta por parte del reformismo DC. Es así que el número de huelgas salta a 1 075, manteniéndose en este nivel hasta 1968. El año de 1969 es especial, en la medida que la política de la CUT de luchar por preservar las condiciones para las elecciones del año siguiente determina un amortiguamiento de los conflictos en los sectores donde la directiva CUT impone más directamente su línea. Sobre todo después del “tacnazo”, la CUT entra definitivamente en una política de subordinar las movilizaciones de masa al interés por “mantener los marcos legales vigentes”, con vistas a las elecciones de 1970. Esto afecta indudablemente al movimiento de masas, que en este momento inmaduro todavía en sus experiencias, no transgrede radicalmente esta línea.

Asimismo, la línea política de la CUT se hacía sentir también en el hecho de que, a pesar del alza neta del movimiento de masas, no son los sectores de “punta”, los ejes industriales, los que participan más activamente en esas movilizaciones. En otras palabras, los sectores tradicionalmente organizados en la CUT no son los más activos.

Hay, en primer lugar, la intervención de las huelgas campesinas, que se hacen sentir de forma aguda por primera vez en el país hace pocos años. De las 39 huelgas de 1964, se pasa a 142 en 1965, y luego a 586 en 1966, 655 en 1967 y 447 en 1968.

Una comparación de dos sectores que pasan a intervenir de forma importante en el periodo, como lo son por una parte el campesinado y los obreros de la construcción y, por otra, los trabajadores de la minería y de la industria manufacturera, nos da una idea sobre qué sectores intervienen fundamentalmente entonces.

Esto significa que, en un año en que la política de contención de la CUT se hizo sentir sobre las movilizaciones de masas que estaban en ascenso, es posible ver cómo reaccionan distintos sectores de los trabajadores desde el punto de vista de su, respuesta a la agudización de los conflictos sociales y a los planteamientos de la CUT. Mientras que en la minería y en la industria manufacturera hay una disminución vertical del número de días-hombre perdidos (disminución del 57.8% en la primera y de 50.7%, en la segunda), no pasa lo mismo ni con el movimiento campesino, ni con la construcción. Evidenciando estar dentro de sectores donde la hegemonía de la CUT sobre el proletariado se hacía sentir con menor peso, y donde los conflictos producidos por la agudización de la crisis económica del país actuaban con mayor fuerza, en la agricultura los días-hombre perdidos suben en un 48.4% y en la construcción en un 19%.

Esto se explica evidentemente por el carácter que tuvo el repunte de movilizaciones durante el periodo 1967-70. Estas se hicieron empezando por la periferia del movimiento obrero organizado, dirigiéndose hacia su centro. Vale decir, fueron las movilizaciones de los pobladores, de los campesinos, del movimiento estudiantil y de ciertos sectores del movimiento obrero organizado, las que pusieron en marcha el amplio proceso de movilizaciones del periodo, como respuesta a la política clasista de la DC en el gobierno. El eje de las movilizaciones del periodo se trasladó de la ciudad al campo, donde se desarrollaron los conflictos más importantes de esta etapa. Si esto no llega a reflejarse en las estadísticas con la importancia cualitativa que tuvo, es tanto por lo variado de las formas de lucha de los campesinos, cuanto por el porcentaje relativamente bajo de la fuerza de trabajo en el campo (alrededor de 1/4 del total).

La sindicalización campesina —que se analizará más adelante— nos indica igualmente la rapidez de la organización e intervención del movimiento campesino. Si en 1967 el 8% de los campesinos estaban sindicalizados, este total sube rápidamente al 28% en 1968. En este periodo se multiplica por 10 el número de sindicalizados en el campo, pasando de 11 mil a 114 mil.

Sin embargo, no es solamente en la cantidad de huelgas que el periodo marca un ascenso del movimiento de masas. Ello se revela también en las formas de manifestación huelguística, sea con los campesinos en tomas de fundos, corridas de cerco, etcétera, sea con el alza general del número de huelgas ilegales.

Así, si en el periodo 60-62 las huelgas legales eran el 27% del total de las huelgas, ese porcentaje se redujo en el periodo 67-69 a menos del 23%. Hubo paralelamente un neto aumento de las manifestaciones de los trabajadores más allá de las trabas legales, buscando formas directas de resolución de sus conflictos, donde las tomas de fábrica pasaron ya a tener un papel importante. El número de conflictos huelguísticos se eleva casi cuatro veces y el número de trabajadores que participan en ellas en más de tres veces. Lo que vale decir que cuatro de cada cinco trabajadores que participaron en huelgas lo hicieron en huelgas ilegales.

Dentro del periodo 67-70, este último año se destaca claramente como el año en que las movilizaciones de masa llegaron a un auge no sobrepasado hasta hoy día. En efecto, el número de trabajadores que participan en huelgas se multiplica dos veces y media, sobrepasando en su total al número de sindicalizados a fines de 1970, que era de 551 mil. Esta alza incluye la huelga general de julio de 1970 que, conforme a la CUT, habría sido seguida por el 80% de los trabajadores sindicalizados. Asimismo, habría que agregar más de 200 mil otros trabajadores hasta llegar al total de huelguistas de 647 mil.

El desborde de masas en 1970 se revela también en el hecho de que los huelguistas ilegales suman el 89.2% del total de los trabajadores en huelga. Este auge tiene mucho que ver con el aumento del número promedio de trabajadores por huelga, que pasa a 355, como reflejo de la entrada decidida de grandes empresas en las movilizaciones, al lado de grandes sectores estatales, cuyo promedio de trabajadores por huelga es de 502.83.

Evolución de la sindicalización

Otro factor de la evolución del movimiento de masas durante el periodo de crisis del reformismo DC es el proceso de sindicalización. La evolución de ese proceso durante esos años fue así: en 1966 había un total de 2 870 sindicatos que agrupaban a 350 516 trabajadores; en 1970 el número de trabajadores había subido a 551 086 y el número de sindicatos a 4 519.

Como reflejo de un proceso desigual de movilización según el sector del movimiento de masas, por tipos de sindicatos, la evolución del proceso de sindicalización también tuvo un desarrollo desigual. Los sindicatos agrícolas vieron aumentar su número de 201 a 510, y el número de socios de 10 647 a 114 112. Los sindicatos industriales subieron de 990 a 1 440 su número, y de 179 506 a 197 651 sus afiliados. Los sindicatos profesionales, a su vez, incrementaron de 1 679 a 2 569 su número y de 161 363 a 239 090 sus afiliados.

En 1966 estaban sindicalizados el 12.8% de la fuerza de trabajo. En 1970 esa tasa subió al 19.4%, por tanto, un alza de 200 570 nuevos trabajadores sindicalizados, lo que equivale a un alza de 57.2%. Esta expansión de la sindicalización se refleja desigualmente, por tipo de sindicato de la forma siguiente: los sindicatos agrícolas acrecientan 103 465 trabajadores a ese contingente, lo que corresponde al 51.8% de ese total. Esta cifra demuestra un crecimiento del 971.8% en el total de sindicalizados de 1966 a 1970. Los sindicatos industriales agregan solamente 18 145 de los 200 570 nuevos sindicatos, es decir, un crecimiento de un 10.1% contribuyendo con solamente el 9.2% del nuevo contingente de sindicalizados. De su parte, los sindicatos profesionales participan con 77 727 en el contingente de nuevos sindicalizados, que corresponde al 39% de ese total. El crecimiento de los trabajadores organizados en sindicatos profesionales, subió en un 48.1%, tasa alta, pero todavía más baja que el crecimiento global, que fue de 57.2%.

De los sectores más activos en las movilizaciones del periodo, los datos presentados reflejan de forma evidente la presencia del campesinado. Este se constituye, sin duda, en el factor determinante en el alza de la sindicalización. Sin embargo, otros sectores que marcan el periodo con sus movilizaciones no encuentran expresión en estos datos, como es el caso de aquellos que se movilizaron en el campo sin buscar valerse de la sindicalización legal, al igual que sectores del proletariado de la rama de construcción, cuya inestabilidad objetiva presiona en contra de una alza de la sindicalización correspondiente al grado de su movilización.

Este es el cuadro de la movilización de masas y del proceso de sindicalización al finalizar el periodo de Frei y comenzar el gobierno de la Unidad Popular. Nos concentramos en el periodo 1967-70 por traer consigo la explicación de la crisis del reformismo freísta y los motivos del triunfo electoral de la Unidad Popular en septiembre de 1970. Asimismo, ese periodo tiene que ser el punto de referencia para un análisis de la evolución del movimiento de masas durante el gobierno de la UP.

II. El movimiento de masas en el periodo 1971-72

El movimiento huelguístico

Los años 1971 y 1972 (datos sobre los 6 primeros meses de este año) nos demuestran inicialmente una continuidad en el alza del número de conflictos, con un ritmo de crecimiento todavía más rápido que el del periodo 1967-70. Es así que el número de huelgas sube de 1 819 en 1970 a 2 709 en 1971 y alcanza 1 763 tan sólo en el primer semestre de 1972 (con una proyección de 3 526 para todo el año). Son alzas de un 48.8% en 1971 y de un 30.1% en la proyección para 1972.

El movimiento de masas indudablemente tomó como suya la victoria del 4 de septiembre, y se valió intensamente de las nuevas condiciones de lucha para resolver en su favor los conflictos sociales que le afectaban. El alza del número de conflictos representa una generalización de los conflictos sociales en el conjunto del proletariado y de las capas sociales asalariadas.

Por otro lado, el año 1971 significó la incorporación masiva de sectores de la pequeña y mediana industria, pequeño y mediano comercio y de sectores de empleados fiscales, al movimiento huelguístico, sectores éstos que normalmente tienen correlaciones de fuerzas demasiado desfavorables en sus locales de trabajo para poder apelar a la huelga para la resolución de sus peticiones. Esto se expresa en la neta disminución del número de trabajadores en huelga, a menos de la mitad (de 647 mil en 1970 a 292 mil en 1971), mientras que el número de conflictos subió significativamente. Si el número de conflictos sube en un 48.9%, el número total de trabajadores en huelga baja en un 54.8%. La disminución del tamaño de las empresas en huelga es, en consecuencia, vertical, bajando de 355 a 108 el promedio de trabajadores por huelga.

Hay que aclarar, sin embargo, que esta baja en el promedio de trabajadores por huelga refleja también huelgas en sectores de grandes empresas, como por ejemplo la gran minería del cobre, y no solamente la intensificación de las huelgas en pequeñas y medianas empresas. Asimismo, el peso de las huelgas en sectores de la gran minería del cobre no es todavía significativo como lo será en 1972, cuando el peso general de las huelgas en la gran minería crece enormemente. Por lo tanto, se puede decir que globalmente 1971 fue bastante afectado en el número total de huelgas y trabajadores que participan en ellas, por la presencia de las pequeñas y medianas empresas.

A fin de establecer una primera periodización del gobierno UP desde el punto de vista del movimiento de masas, dividimos el periodo analizado en tres subperiodos: el primer semestre de 1971, el segundo semestre de 1971 y el primer semestre de 1972. La división, además de facilitar la comprensión de la evolución de los datos, corresponde asimismo a periodos distintos en la historia del gobierno UP.

En efecto, los primeros seis meses de 1971 incluyen el periodo en que se concentra el mayor número de medidas de importancia tomadas por el gobierno, a nivel de la agricultura, de las minas, de los sectores bancarios, industrial y sindical. Corresponde este primer periodo igualmente a una fase en que la correlación de fuerzas a nivel político era indiscutiblemente favorable a la izquierda, que se encontraba efectivamente a la ofensiva.

El segundo periodo corresponde ya a una fase de transición, cuando el crecimiento de la base social del gobierno empieza a desacelerar, a demostrar sus límites. Las fuerzas de la oposición comienzan a recobrar sus fuerzas y a establecer su nueva unidad interna, para retomar la iniciativa política. Este periodo va desde las elecciones de Valparaíso en julio de 1971 hasta la marcha de las mujeres en diciembre de 1971.

El primer periodo de 1972 ya corresponde más bien a un periodo en que el deterioro de la correlación de fuerzas políticas y sociales, en detrimento del gobierno, se revela más abiertamente. La oposición asume decisivamente la iniciativa en la escena política.

En un periodo de correlación de fuerzas tan inestable entre las clases, de hecho habría sido mucho más rico un análisis mes a mes e, incluso, a veces, semana a semana. A pesar de que Chile no se encuentra en una situación revolucionaria —conforme al criterio leninista— está claro que las exigencias que viven las clases —y particularmente el movimiento de masas— son extremadamente concentradas. Periodos como el actual representan de hecho, bajo una forma concentrada, años y años de aprendizaje para las clases en lucha, y revelan en forma descarnada la dinámica de cada clase social, sobre todo en un país periférico al sistema capitalista, donde el cruce de distintas relaciones productivas provoca una gama de diferenciaciones en la estructura de clases y dentro de las mismas clases. Para captar, pues, las formas de existencia de las clases hay que valerse en gran medida de la posición de clase y de las prácticas de clase de cada sector en la escena política. Somos conscientes, por lo tanto, de que la periodización que utilizamos, aunque no contenga nada de arbitrario —de hecho toma a la lucha de clases en su nivel más concreto y sintético, el nivel político—, es insuficiente para explicar los mecanismos de movilización de los distintos sectores que componen el movimiento de masas en Chile hoy día. El análisis se constituye, pues, en un primer paso hacia la comprensión de esa dinámica.

La primera característica de la evolución de las huelgas a través del periodo analizado es un aumento sostenido en el número de conflictos, consolidando la tendencia de esos conflictos a generalizarse entre todos los trabajadores. Se registra un alza del 14.1% en el número de huelgas en el segundo semestre de 1971 en relación al primer semestre, y un alza del 22% en el primer semestre de 1972 en relación al segundo semestre de 1971.

Esta primera característica viene acompañada del aumento del número de trabajadores en huelgas que, del primer semestre de 1971 al primer semestre de 1972, crece más del doble. En 1971 hay una tendencia más marcada al aumento del número de huelgas, que crece más que el número de trabajadores (14.1% por 11.8%), conforme lo demuestra el cuadro con los porcentajes. En 1972 se invierte la tendencia, con un claro ingreso de las grandes empresas en el movimiento huelguístico, que hace que el número de trabajadores suba un 29.2%, contra un 22% del número de huelgas.

Como expresión de las nuevas condiciones de lucha que se presentan a los trabajadores bajo el gobierno de la UP, hay una tendencia general a la baja en los días de duración de las huelgas. A pesar del aumento en un 22% en el número de huelgas y en un 29.2% en el número de trabajadores en huelga, los días de duración de esas huelgas baja en un 26.5% del segundo semestre de 1971 al primer semestre de 1972. Así, el promedio de días de una huelga, que en el primer semestre de 1971 era de 8 días, bajó a 6 días en el segundo semestre de 1971 y a 3.7 días en el primer semestre de 1972, revelando una capacidad de lucha y de organización mucho más alta de los trabajadores, lo que los lleva a decidir en su favor más rápidamente los conflictos.

Como criterio comparativo reproducimos en seguida la duración promedio de días de trabajo perdidos en 1961 y 1967, esto es, durante dos gobiernos anteriores distintos, los de Alessandri y de Frei, ver cuadro XXII.

En cuanto a los días-hombre perdidos en las huelgas, hay un alza del primero al segundo semestre de 1971 y una baja relativa, en el primer semestre de 1972. Sin embargo, la proyección para 1972, basada en el primer semestre del año, muestra un leve aumento en relación a 1971. Recordemos que el estancamiento y la leve alza global en los días-hombre perdidos se deben más bien al contingente de trabajadores en huelga que a la extensión de las huelgas. Estas tenderán cada vez más a ser huelgas más amplias en la cantidad de trabajadores y —también por eso— a resolverse en un plazo más corto.

Este cuadro se complementa con el número promedio de trabajadores por huelga, el cual, como ya se ha hecho notar, no corresponde necesariamente al tamaño de la empresa, sino al número de trabajadores en huelga, que puede corresponder a una sección de una gran empresa. Aquí, después de una baja vertical de 1970 a 1971, de 355 a 108, hay una leve tendencia al alza, pero bastante lejana del índice de 1970 y hasta de los años de la década pasada. El primer semestre de 1971 tiene un promedio de 109.11 y el segundo de 106.9, reflejando directamente la incorporación amplia de sectores de pequeña y mediana empresa, así como de sectores de empleados fiscales. El primer semestre de 1972 eleva ese promedio a 113.7 trabajadores por huelga, como resultado de la intervención de grandes empresas.

En continuidad al proceso de radicalización del movimiento de masas empezado ya en 1967, ahora, en el gobierno de la UP, se prolonga la tendencia a la disminución de importancia de las huelgas legales, en favor de las huelgas ilegales. El número XXIII es el cuadro de las huelgas legales e ilegales para los tres periodos analizados.

Para efectos de comparación se puede pensar que en el promedio anual de huelgas 1967-69, la distribución porcentual era la siguiente: huelgas legales 22.6%, huelgas ilegales 77.4%. Vale decir, el alza del movimiento de masas llevó a la reducción, hasta un insignificante porcentaje de un 3.4%, las huelgas legales, lo que refleja la caducidad de la legislación laboral del país.

Como se puede ver por el cuadro XXIV, el fenómeno de liberarse de las trabas legales de la legislación del trabajo fue generalizado, pues ocurría en todos los sectores productivos.

Hay variaciones cada vez menores entre los distintos sectores en cuanto al porcentaje de huelgas ilegales. En el primer semestre de 1972 la variación se da entre el 88.3% de huelgas ilegales en el comercio y el 100% de la electricidad, haciendo que el resultado global de un 96.6% de huelgas ilegales refleje no solamente el conjunto de huelgas, sino también cada uno de los sectores productivos.

Otra característica que hay que resaltar es la que tiene que ver con la evolución del número de empleados y de obreros que participan de las huelgas. En el comienzo del gobierno popular no era tan marcada la desproporción entre las dos categorías de trabajadores, en lo que a participación en huelgas se refiere. Ambos contribuían prácticamente con la mitad del contingente total. La evolución de la incorporación de los obreros alcanzó un ritmo bastante más desarrollado. Los datos globales y su evolución se pueden ver en los cuadros XXV-1 y 2.

Del contingente total de trabajadores que participaron en huelgas en el primer semestre de 1972, los obreros contribuyeron con un 61.9%, vale decir, con 124 073 trabajadores. Desde el primer semestre de 1971 hasta el final del primer semestre de 1972, el número de obreros que se incorporaron a las huelgas aumentó en un 61%, mientras que el total lo hizo en un 45%, y los empleados sólo en un 25%.

La fuerza y organización de los obreros hace que las huelgas se decidan más rápidamente. Así, el número de días-hombre perdidos por empleados y obreros no corresponde precisamente al número de trabajadores en huelga. Hay una dinámica de disminución relativa —y absoluta, del segundo semestre de 1971 al primer semestre de 1972— del número de días-hombre perdidos por las huelgas obreras, mientras que hay un neto aumento del número y del porcentaje de días-hombre perdidos en las huelgas de los empleados:

Los obreros siguen teniendo un porcentaje más alto en días-hombre perdidos, en relación a los empleados, en el número de trabajadores en huelga. En días-hombre perdidos, el porcentaje de obreros disminuye, así como también disminuye en números absolutos del segundo semestre de 1971 al primero de 1972, en términos absolutos. Hay que recordar que hay una tendencia a la disminución neta del número de días de duración de las huelgas, que baja de 10 147 a 6 679, entre 1971 y el primer semestre de 1972, a pesar del alza del número de huelgas y de huelguistas.

En el primer semestre de 1971, en un clima de ofensiva política del nuevo gobierno, hubo una incorporación neta de los empleados al movimiento huelguístico. Estos reflejaban los sectores más retrasados del movimiento sindical que, cuando se consolida una ofensiva general, tienden a lanzarse rápida y violentamente por sus reivindicaciones. Comparado con su inferioridad clara en relación a los obreros en el total de la fuerza de trabajo, al llegar al 44.2% de los huelguistas, los empleados demuestran una gran alza en sus luchas. Las huelgas, en ese entonces, tenían una duración mucho más larga que después, revelando que su resolución tiene vinculación directa con la fuerza que la clase obrera tiene en sus luchas. Cuanto más crece la intervención de los obreros, más tienden a disminuir los días de duración de las huelgas.

En los dos semestres posteriores, la proporción entre obreros y empleados se estabilizó alrededor de 62% y 3%, respectivamente, con un incremento global de un 45%. A esta evolución correspondió una disminución sensible de los días de duración de las huelgas.

Esta baja en el promedio de días de duración de las huelgas no encuentra así una vinculación directa con la evolución en la incorporación de los empleados, que bajan —en términos absolutos y relativos— del primer al segundo semestre de 1971, subiendo posteriormente su monto global. Como ya mencionamos, la explicación del fenómeno se encuentra en el reforzamiento del ejército de huelguistas, con la incorporación creciente de la clase obrera y, más particularmente, de sectores claves de ella, ubicados en las grandes empresas del Área de Propiedad Social y en la gran minería del cobre. Esta tendencia refleja una correlación de fuerzas crecientemente favorable a los trabajadores, en la medida en que la gran mayoría de las huelgas tiende a llegar a soluciones favorables a los trabajadores, y en un espacio de tiempo cada vez menor.

Huelgas por sector productivo

El análisis de las huelgas por sector productivo nos proporciona datos sobre los sectores sociales más conflictivos en los periodos analizados, la dinámica de evolución de cada uno, la importancia relativa de cada sector y, finalmente, los sectores que se lanzan a la vanguardia del movimiento de masas.

Los datos analizados, siempre tomando como fuente las Memorias del Ministerio del Trabajo, están clasificados conforme al criterio tradicional que los agrupa según los sectores de la estructura productiva. Este criterio no permite algunas especificaciones importantes, como lo son las subdivisiones del rubro industrias manufactureras, que permitirían comprender el comportamiento de cada uno de sus sectores: textil, metalúrgico, químico, alimenticio, etcétera.

Sin embargo, hay diferenciaciones fundamentales que se evidencian por la presentación de los datos desglosados por sectores productivos, como en los cuadros XXVIII, XXIX, XXX-1, 2 y 3, referentes a número de huelgas, número de trabajadores en huelga y número promedio de trabajadores por huelga, en cada sector.

Una primera lectura de los datos presentados, que corresponden a recomposiciones de los datos de las Memorias del Ministerio del Trabajo, permite sacar algunas conclusiones iniciales. La primera es que los sectores que más implementaron sus huelgas en el periodo analizado fueron la minería, la construcción y los servicios.

El sector minero, tradicionalmente caracterizado como el sector de vanguardia del movimiento obrero organizado, a nivel de las huelgas, no tiene una actitud que corresponda al papel que le es atribuido. La alteración tan rápida en su contingente de huelguistas corresponde más bien a sectores intermedios o de retaguardia, sectores que alcanzan rápidamente su movilización en un periodo de auge, pero no son los que inauguran ese periodo, ni los que mantienen su nivel de movilización más allá de él. Así los trabajadores mineros, que viven una gran transformación con la nacionalización de la gran minería del cobre y de otros minerales fundamentales, en el primer semestre de 1971 presentan una movilización relativamente baja en términos de huelgas. Hay 5 337 huelguistas en ese periodo, subiendo al triple —15 207— en el segundo semestre de ese año. En este periodo, ingresan en el movimiento huelguístico los trabajadores de la gran minería del cobre, que serán los principales responsables por esta alza. Esto se expresa en la rápida elevación del número de trabajadores-huelga del primero al segundo semestre: de 82.10 a 253.45. En el primer semestre de 1972 sigue desarrollándose la misma tendencia: el número de trabajadores en huelga sube a 24 052, expresando un alza de un 369% en un año. En el primer semestre de 1972 hay 20% más trabajadores mineros en huelga que en todo el año de 1971. Una proyección de la tendencia para todo el año de 1972 mostraría que un 50% de los trabajadores mineros habrían participado en movimientos huelguísticos durante el año de 1972. 0 sea, uno de cada dos trabajadores que componen la fuerza de trabajo minera habría participado de huelgas durante 1972.

Este primer semestre de 1972 presenta, al lado del alza enorme del número de trabajadores en huelga, una baja en el promedio de trabajadores-huelga. Este promedio baja de 253.45 a 170.42, lo que resulta del aumento del número de huelgas en sectores de la gran minería.

La construcción tiene un comportamiento típico de un sector explosivo socialmente, pero sin la constancia de los sectores de vanguardia del movimiento obrero. El número de huelguistas sube de forma impresionante: de 8 189 a 15 072, del primero al segundo semestre de 1971, y a 27 805 en el primer semestre de 1972. El crecimiento, durante el periodo analizado, es de 239%. Ese crecimiento es acompañado de un desplazamiento hacia empresas mayores: el promedio de trabajadores-huelga pasa de 83.56 a 157.28. El contingente total de huelguistas, proyectado para todo el año de 1972, llegaría a casi el tercio de la fuerza de trabajo del sector, vale decir, uno de cada tres trabajadores de la construcción habría participado en huelgas durante 1972.

El sector de servicios pasa a ser el que contribuye con la mayor cantidad de trabajadores al contingente de huelguistas durante el primer semestre de 1972. Su crecimiento es de casi 200% desde el primer semestre de 1971 hasta la mitad de 1972.

Sin embargo, ese total representa todavía poco, comparado con los 777 700 trabajadores que componían la fuerza de trabajo de servicios en 1970. Asimismo, es difícil una ubicación más precisa de los sectores internos responsables de esta alza considerable del número de huelguistas, por no disponer de un desglose interno al sector. Se puede suponer que los servicios gubernamentales y el servicio médico y sanitario estarán entre los principales responsables del alza de las huelgas del sector. Otra característica a anotar es que hay un crecimiento mayor del número de trabajadores en huelga que del número de huelgas (197% en el primero, contra 99% en el segundo).

Sin entrar aquí en un análisis que logre clasificar los sectores de vanguardia del movimiento de masas en este periodo de la vida política chilena, hay que decir, sin embargo, que los trabajadores de la industria manufacturera demuestran una estabilidad característica de los sectores de dirección de las movilizaciones de masa. Su crecimiento es constante —10% de un semestre a otro, 18% del primer semestre de 1971 al primer semestre de 1972—, lo que no solamente demuestra su firmeza y disposición constante de lucha; si el alza porcentual no es tan grande, es justamente porque ya en el primer semestre de 1971 presentaba un buen grado de movilización. Por otra parte, el promedio de trabajadores-huelga también prácticamente se mantiene: 126.40, 129.23 y 122.42.

En lo que se refiere al campesinado, los datos sobre huelgas no reflejan su nivel real de movilización y conflictos. El número absoluto de huelgas baja, ocurriendo lo mismo con el número de huelguistas. Sin embargo, hay que destacar que, sobre todo después de la constitución del área reformada de la agricultura, las formas de lucha de los campesinos cambian, haciendo que las huelgas sean apenas una de las formas de manifestación de los conflictos rurales, y no la más importante ni la más constante.

El análisis del conjunto de las huelgas y de los huelguistas demuestra que hubo una tendencia hacia la generalización de los conflictos. Así, si en el primer semestre de 1971 dos sectores solamente sumaban el 60.3% de los conflictos —agricultura con 42% e industria manufacturera con 18.3%— y si cuatro sectores sumaban el 85.2% del total de trabajadores en huelga —además de los citados, transporte con 9.6%, y servicios con 13%—, la composición porcentual cambia para el primer semestre de 1972. La agricultura sigue en primer lugar en los números de conflictos, pero con el 29.2% del total. Los conflictos se dan mucho más repartidos entre los otros sectores. Pasa lo mismo con la proporción en el número de trabajadores, donde también ocurre una división más equitativa, que refleja igualmente una generalización de los conflictos sociales.

Hay otro mecanismo de comparación que ayuda a comprender el alcance del movimiento huelguístico durante el gobierno UP. Se trata, por una parte, de la comparación entre la población ocupada y los trabajadores participantes en huelgas; y, por otra parte, de la comparación de los trabajadores sindicalizados con el contingente de huelguistas, ver cuadro XXXI.

La desproporción que reflejan esos datos se tiene que comprender a través de la mediación de los datos sobre sindicalización, que no se analizan aquí. Sin embargo, adelantamos los datos comparativos de los trabajadores sindicalizados en diciembre de 1971 y el total de trabajadores en huelga en cada periodo:

Este cuadro sirve de referencia para la comprensión de la relativa estrechez de los marcos sindicales vigentes, frente al movimiento huelguístico desarrollado durante los dos años considerados.

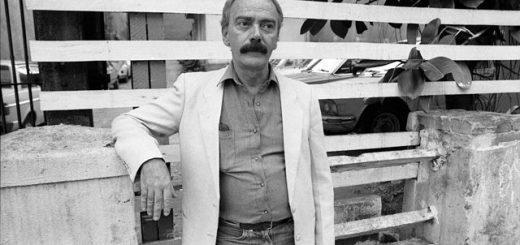

Ruy Mauro Marini

Nota

- Véase especialmente Lenin, “Sobre las estadísticas de huelgas en Rusia.” Obras completas, vol. XVI